西洋雕塑─推薦作品:亨利.摩爾 Henry MOORE, 1898-1986

Odile Chen 陳惠黛 / Art & Investment No. 6《藝術與投資》第六期 / 2003-12-01

摩爾,英國雕塑家、繪圖家(draughtsman)及版畫家(printmaker)。1898年7月30日生於約克夏郡的卡素福特(Castleford, W. Yorkshire),八位手足中排行第七。11歲時聽到米開朗基羅(Michelangelo)的藝術成就,於是立志要成為一名雕塑家。中學畢業後曾參與第一次世界大戰,入伍服役兩年。1919年進入里茲藝術學校(Leeds School of Art),成為該校第一位雕塑學生。白日搭火車通勤到里茲,晚間則回到卡素福特,參加中學時的美術老師高絲提克女士(Miss Gostick)所開設的「農夫陶藝課程」(Peasant Pottery Class)。而他自認為開啟藝術生涯的階段,是從他發現1920年出版的英國藝評家羅傑.佛萊(Roger Fry, 1866-1934)的著作《視覺與設計》(Vision and Design)開始的。尤其書中介紹黑人雕塑(negro sculpture)和美洲古代藝術的文章,對亨利.摩爾產生莫大的啟發。

亨利.摩爾在1920年代和1930年代初的雕塑,充滿浪漫色彩的英國抒情風格,懷有對風景和自然形式的深厚情感。而相對而言,早期作品的造型較為具象。他的藝術反對傳統,靈感來源不是來自於文藝復興時期的古典人物,或是希臘羅馬時代的傳統,而是以大英博物館(British Museum)裡所見到的原始文化作為模範。在當時,非西方藝術十分盛行。1925年他在倫敦皇家美術學院(Roayal College of Art)獎助下,赴藝大利各地旅行,研究幾位重要的古典大師的作品,如喬托(Giotto)、馬薩其奧(Masaccio)、米開朗基羅、唐那太羅(Donatello)和喬凡尼.皮沙諾(Giovanni Pisano)等。1920到1930年代時,摩爾幾乎每年都會去巴黎,後來受到當時的先鋒藝術家如畢卡索(Picasso)、阿普(Arp)和傑克梅第(Giocometti)的影響。從1930年代時他的雕塑一方面轉向抽象,另一方面也受到超現實主義(Surrealism)的吸引。1937年正式成為英國超現實主義團體的一員。

1940年代,摩爾重視空間感的雕塑作品享譽歐洲和美國。1946年他首度踏上美國的土地,參加紐約現代美術館為他舉辦的回顧展。此後屢獲國際雕塑大獎,如1948年第二十四屆威尼斯雙年展(Venice Biennale)、1953年第二屆聖保羅雙年展(Sao Paulo Biennale)等等。而他也接下諸多跨國的重要公共藝術委託案,例如巴黎聯合國科教文組織(UNESCO)總部和倫敦國會大樓。國際各大機構莫不期望能收藏摩爾的雕塑作品,因此他是目前全世界擁有最多大型公共雕塑的藝術家。1986年8月31日他以88歲高齡逝世,當天《每日電訊報》(Daily Telegraph)上以如是的文字,讚揚他的藝術貢獻:「自從邱吉爾爵士過世之後,亨利.摩爾已經成為國際間最受景仰的英國人,受到全世界每一個文明國家的尊敬。」(Since the death of Sir Winston Churchill, Henry Moore has been the most internationally acclaimed of Englishmen, honoured by every civilized country in the world.)

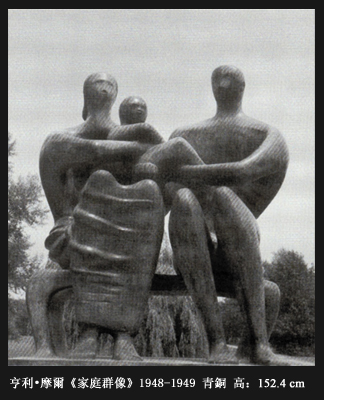

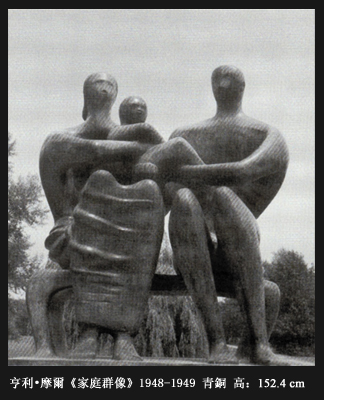

摩爾被視為是二十世紀英國最偉大的雕塑家,一生主要以人像雕塑為主題。儘管他一生看到無數新雕塑材質的變革,還是從文化傳統與藝術大師之間吸取養分,介於具象和抽象之間。穿孔雕塑是他的特色之一,強調各個角度的空間之美。除了「斜躺的人體」(reclining figure)為摩爾常見的造型之外,「家庭群像」(family groups)也是摩爾引人入勝的創作。1943年,他曾經接受北安普敦(Nothampton)聖馬太教堂(Church of St Matthew)的委託,雕刻《聖母子》(Madonna and Child)作品,這一件作品可說是「家庭群像」的前身。「家庭群像」系列,無疑從西方聖家族的傳統得到啟發。這裡的《家族群像》是雙親抱一兒的造型,最早源於1945年,之後不斷地變化,一直創作到1948、1949年,約創作出17種變體版本。這裡推薦的《家庭群像》作品即屬於最早的版本之一,人物頭部的造型帶有超現實主義的成份。他的雕塑是對古代藝術的反省,尤其喜歡雕塑女人,或許是他受到古文化母性社會的影響,經常從生活的山川河谷裡找尋造型靈感,形式簡約與空間佈局,反映出崇尚自然的意境。而1956年的《坐姿女孩》(Seated Girl),則是一件充分展現雕塑家的技能的代表,摩爾在經歷殘酷的二次大戰之後,回歸於文明的精心呈現。

摩爾,英國雕塑家、繪圖家(draughtsman)及版畫家(printmaker)。1898年7月30日生於約克夏郡的卡素福特(Castleford, W. Yorkshire),八位手足中排行第七。11歲時聽到米開朗基羅(Michelangelo)的藝術成就,於是立志要成為一名雕塑家。中學畢業後曾參與第一次世界大戰,入伍服役兩年。1919年進入里茲藝術學校(Leeds School of Art),成為該校第一位雕塑學生。白日搭火車通勤到里茲,晚間則回到卡素福特,參加中學時的美術老師高絲提克女士(Miss Gostick)所開設的「農夫陶藝課程」(Peasant Pottery Class)。而他自認為開啟藝術生涯的階段,是從他發現1920年出版的英國藝評家羅傑.佛萊(Roger Fry, 1866-1934)的著作《視覺與設計》(Vision and Design)開始的。尤其書中介紹黑人雕塑(negro sculpture)和美洲古代藝術的文章,對亨利.摩爾產生莫大的啟發。

亨利.摩爾在1920年代和1930年代初的雕塑,充滿浪漫色彩的英國抒情風格,懷有對風景和自然形式的深厚情感。而相對而言,早期作品的造型較為具象。他的藝術反對傳統,靈感來源不是來自於文藝復興時期的古典人物,或是希臘羅馬時代的傳統,而是以大英博物館(British Museum)裡所見到的原始文化作為模範。在當時,非西方藝術十分盛行。1925年他在倫敦皇家美術學院(Roayal College of Art)獎助下,赴藝大利各地旅行,研究幾位重要的古典大師的作品,如喬托(Giotto)、馬薩其奧(Masaccio)、米開朗基羅、唐那太羅(Donatello)和喬凡尼.皮沙諾(Giovanni Pisano)等。1920到1930年代時,摩爾幾乎每年都會去巴黎,後來受到當時的先鋒藝術家如畢卡索(Picasso)、阿普(Arp)和傑克梅第(Giocometti)的影響。從1930年代時他的雕塑一方面轉向抽象,另一方面也受到超現實主義(Surrealism)的吸引。1937年正式成為英國超現實主義團體的一員。

1940年代,摩爾重視空間感的雕塑作品享譽歐洲和美國。1946年他首度踏上美國的土地,參加紐約現代美術館為他舉辦的回顧展。此後屢獲國際雕塑大獎,如1948年第二十四屆威尼斯雙年展(Venice Biennale)、1953年第二屆聖保羅雙年展(Sao Paulo Biennale)等等。而他也接下諸多跨國的重要公共藝術委託案,例如巴黎聯合國科教文組織(UNESCO)總部和倫敦國會大樓。國際各大機構莫不期望能收藏摩爾的雕塑作品,因此他是目前全世界擁有最多大型公共雕塑的藝術家。1986年8月31日他以88歲高齡逝世,當天《每日電訊報》(Daily Telegraph)上以如是的文字,讚揚他的藝術貢獻:「自從邱吉爾爵士過世之後,亨利.摩爾已經成為國際間最受景仰的英國人,受到全世界每一個文明國家的尊敬。」(Since the death of Sir Winston Churchill, Henry Moore has been the most internationally acclaimed of Englishmen, honoured by every civilized country in the world.)

摩爾被視為是二十世紀英國最偉大的雕塑家,一生主要以人像雕塑為主題。儘管他一生看到無數新雕塑材質的變革,還是從文化傳統與藝術大師之間吸取養分,介於具象和抽象之間。穿孔雕塑是他的特色之一,強調各個角度的空間之美。除了「斜躺的人體」(reclining figure)為摩爾常見的造型之外,「家庭群像」(family groups)也是摩爾引人入勝的創作。1943年,他曾經接受北安普敦(Nothampton)聖馬太教堂(Church of St Matthew)的委託,雕刻《聖母子》(Madonna and Child)作品,這一件作品可說是「家庭群像」的前身。「家庭群像」系列,無疑從西方聖家族的傳統得到啟發。這裡的《家族群像》是雙親抱一兒的造型,最早源於1945年,之後不斷地變化,一直創作到1948、1949年,約創作出17種變體版本。這裡推薦的《家庭群像》作品即屬於最早的版本之一,人物頭部的造型帶有超現實主義的成份。他的雕塑是對古代藝術的反省,尤其喜歡雕塑女人,或許是他受到古文化母性社會的影響,經常從生活的山川河谷裡找尋造型靈感,形式簡約與空間佈局,反映出崇尚自然的意境。而1956年的《坐姿女孩》(Seated Girl),則是一件充分展現雕塑家的技能的代表,摩爾在經歷殘酷的二次大戰之後,回歸於文明的精心呈現。

留言

張貼留言