赫斯特(Damien Hirst)的自然史及「不朽」美學

Odile Chen 陳惠黛 / Art & Investment No. 10 藝術與投資第十期 / 2004-12-01

「我深知萬物的內在矛盾,例如:我會死去,而我想得永生。我不能逃避現實,

而我無法放棄渴望。」赫斯特說道。

I am aware of mental contradictions in everything, like: I am going to die and I want to live forever. I can’t escape the fact and I can’t let go of the desire. (Hirst)

天生的叛逆小子

戴米恩.赫斯特,1965年生於英國西南部港城布里斯托(Bristol)。之後隨母親瑪麗.布倫南(Mary Brennan)遷往第五大城里茲(Leeds)。赫斯特的生父不詳,母親未婚懷孕後就離開生父,過貧困的日子。母親在他兩三歲時改嫁,繼父也在他12歲時也離開家庭。赫斯特的母親頗有藝術細胞,曾經開花店,經常作畫,也會帶著兒子一起畫畫。少年赫斯特就是個問題孩子,他的母親抱怨,兒子很小就已不受管束。我們知道在赫斯特成長的年代裡,伴隨有披頭四的音樂、龐克搖滾,也是迷幻藥盛行的年代。英國民風保守,卻也孕育出全球最前衛的文化氣息。青少年時期的赫斯特還曾在商店行竊,被逮捕兩次;有兩年時間沈迷於毒品。

他生來叛逆,語不驚人死不休。十六歲時有一次溜進停屍間,和一顆死人頭顱戲謔合照。根據他的說法,雖然他的表情看似咧嘴微笑,但其實是充滿恐懼和膽怯的,他的神情不是喜悅的,只是想把這張照片拿給同伴看,其實心裡還是怕得要死。而這張照片也成為最知名的赫斯特的創作之一。他認為他非常迷戀死亡,但是他認為死亡是一種生命的禮讚,而非某種疾病。赫斯特一直崇拜法蘭西斯.培根(Francis Bacon)的作品,他也酷愛蒐集病理學裡的的奇異圖片,這些燙傷、性病或受感染傷口照片,對於一般人而言,實在不算賞心悅目,但對他而言可就非常可口。他常臨摹書中的圖片,有時深受著迷,他形容這些各式奇異的圖案,就好比一本食譜一樣。

赫斯特在里茲當地學校就讀A-level大學先修課程,藝術學科的成績拿了E等,奇慘無比。這項特殊的紀錄,還刻意保留在個人的生平年表1984年的紀錄。他的反骨性格難以見容當時的學校,他被傳統校風的聖馬丁學校(St. Martin School)及皇家藝術學院(Royal college of Art)拒絕,反而進入性格剽悍的倫敦大學歌史密斯學院(Goldsmith’s College)美術系就讀。此校注重通識教育的學校,使得赫斯特的創意不被抹殺,他深刻熟悉中下層階級生活的草莽性格。

前衛藝術「泰納獎」得主

1988年赫斯特仍是一位美術學院學生,在倫敦東區碼頭邊一間倉庫,以DIY方式策劃一檔名為「凝結」(Freeze)展覽,共有16位藝術家參展。參展者皆是二十來歲的學院同學。這次展覽被認為是1990年代「年輕英國藝術家」(Young British Artists,簡稱yBa)運動崛起的最關鍵的活動。廣告大亨、收藏家、畫廊經營者查爾斯.薩奇(Charles Saatchi)參觀這次展覽,一年內就買進兩件赫斯特的藥櫃作品,並大力培植這些年輕藝術家。

薩奇本身就是一位傳奇人物,1970年代開始和英國保守黨領袖柴契爾夫人合作競選廣告,使得薩奇廣告王國大為擴張。1980年代他的事業營運出現問題,賣出早期歐美名家的收藏,轉而收購未成名的年輕藝術家,這個轉變極為成功,也奠定了他後來「超級收藏家」(supercollector)的名號,成為英國《藝術評論》(Art Review)雜誌2002年「藝壇百大影響人物」(Power List)的榜首。由於有了薩奇的贊助,赫斯特才發展出後來的「標本」作品。二、三十歲的赫斯特,開始以驚世駭俗的大膽創作成為一位家喻戶曉的人物。

1991年他創作第一件以甲醛(formaldehyde)醃製14呎(約427公分)長的虎鯊標本裝置,取名為《某位活人心中認為自然法則中不可能的事》(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living),這件作品獲得薩奇的青睞,進而收藏這件長達五公尺的巨大裝置。而如此新奇的藝術觀念創作,使得他獲得1992年英國前衛藝術大獎「泰納獎」的提名。

「泰納獎」成立於1984年,以十九世紀英國水彩大師威廉.泰納(William Turner)。隸屬於泰德畫廊(Tate Gallery)的「新藝術贊助人」(Patrons of New Art)組織,發起贊助館長及藝評家頒發獎金給過去一年中對藝術最有貢獻的人,原本沒有年齡限制。1991年改為藝術家年齡不得超過50歲,並且獲得英國電視台第四頻道(Channel 4)的贊助,以提攜後進,鼓勵新藝術的發展。每年六月宣佈入圍名單,十月展出入圍作品,十一月正式宣佈得獎人。英國泰納獎後來成為全球當代藝壇備受矚目的盛會之一。

泰德畫廊為了爭取「泰納獎」的曝光率,作品的選件愈來愈大膽前衛。赫斯特的虎鯊裝置使他成為1992年泰納獎的入圍者,而獲獎的是另一件作品《分離的母與子》(Mother and Child, Divided),這件將牛隻剖成對半作品,使他成為1995年的泰納獎得主,也登上頭版頭條新聞。不少媒體與評論家大加批判泰納獎及赫斯特的創作,但是這次發表無疑讓赫斯特更上一層樓,也刺激了當代藝術發展的新可能。

赫斯特的標本裝置受到兩極評價,也曾為他引來一連串的麻煩,尤其是象徵自由的美國。1994年他受邀到美國參展,美國海關扣留他的作品,最後必須提出證明這是藝術而非食物,才得以放行。後來這件作品在紐約市一間畫廊展出,衛生單位(Heath Department)關切「腐敗過程會產生異味和液體」,後來美國農業部又因英國狂牛症的理由,出面禁止赫斯特的一件作品展出。他們擔心有人會吃這塊肉,而沒有證據顯示甲醛可以殺死狂牛症。兩天之後,赫斯特說服官員這是藝術而非食物。第二年,又有一件甲醛裝置作品被禁止展出,理由是衛生部官員擔心動物屍體可能產生沼氣,有爆炸的危險,這次他只好換另一件作品。

類似的爭議到了1999年更是。薩奇收藏了四十多位英國當代藝術家的作品,自1997年開始在傳統的皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)展出,這個展覽名稱叫做:「羶色腥:薩奇收藏的年輕英國藝術家展」(Sensation - Young British Artists from the Saatchi Collection)

而隨著知名的沙奇收藏展「羶色腥」(Sensation),先後巡迴倫敦的皇家藝術學院 、柏林的漢堡當代藝術館和紐約的布魯克林美術館時,赫斯特所屬的YBA藝術家群,其知名度更是擴及全球,儘管爭議不斷,但這群藝術家卻已在當代美術史佔穩一席之地。

「藝術如同醫藥,可以治病的。但我很驚訝,有很多人相信醫藥,卻不相信藝術,毫無疑問兩者皆然」赫斯特說道。

赫斯特的創作持續跨越領域,他挑戰了藝術、科學、媒體和大眾文化等多元面向,傳達人類內心裡不明確、矛盾的經驗。他的藝術創作大致分為:「櫥櫃雕塑」、「自然史系列」(玻璃箱)、「繪畫」以及「巨型雕塑」等四大形態。

櫥櫃雕塑:製藥與醫療

赫斯特迷戀病理學,曾是迷幻藥使用者,對於醫療、醫藥主題一直有興趣。1980年代後期,他發展出極限主義色彩的藥櫃作品,有時擺放上百顆藥丸或藥瓶、醫療工具、或骨骼標本,呈現另類美感。他曾不只一次地探討「藝術」與「醫藥」的關係。他還認為藥品的商標極簡而潔淨,予人信賴的感覺。1992年他為紐約一家畫廊創作「藥房」展覽時,以藥劑師的形象出現,將十四組裝納了五顏六色藥瓶的玻璃鋼鐵櫃,沿著畫廊牆壁排列,形成一種詭異的氣氛。而後來1995年他又為英國泰德畫廊製作《藥房》的空間裝置,後來被泰德畫廊永久典藏。

類似的概念延伸到了1998年他和友人開立的「藥房餐廳」,裝潢、陳設的概念皆來自藝術家的創意,感冒糖漿成為週末夜酒會開場飲品,它簡直是赫斯特所創作的一件巨大作品,而其背後延伸的概念也展現了赫斯特善於操弄真實與虛幻之間的矛盾。「藥房餐廳」一度成為時尚名流駐足的地方 ,療癒了都會人的心靈空虛 ,因此評論家推崇它是「一段美好時光的處方」。這家餐廳雖然在2003年秋天歇業了,但餐廳設備、裝潢以及多幅藝術家的畫作,在2004年10月份倫敦拍賣會上締造了六、七億台幣的成績,讓赫斯特荷包滿滿,面子十足。

「玻璃箱」自然史系列

除了藥櫃之外,真正讓赫斯特聲名大噪的作品,即是一系列以玻璃箱為媒材、關於死亡的創作。在材質的運用,藝術家有他獨特的理論。赫斯特曾說:「我真的喜歡玻璃,它是一種非常堅固的物質,危險但透明。它的概念是可看穿每件事物,但無法觸摸,是堅固而無形的。」,美國藝術家傑夫·孔斯(Jeff Koons)曾率先以玻璃櫃裝置懸浮籃球概念,而這一想法啟發了他,於是先發展出藥櫃的概念,而後又延伸出承裝甲醛「醃製」動物屍首的玻璃箱。

最早他以巨大虎鯊來呈現甲醛玻璃箱的概念,一隻曾經有致命危險的動物,也無法避免死亡的到來。玻璃箱作為展示之用,是一種戰利品的象徵,也是一種隔離的動作,極限主義式的情感疏離。他的創作強化了自然博物館所特有的莊嚴氣氛,而且又是一個特大號的裝飾品。而此一概念又名「自然史」系列。

這一系列作品中死亡是最大的主題。從虎鯊、成群的熱帶魚、羊、對剖的母牛、小牛、豬等,這些自然死亡的動物成為赫斯特絕佳的媒材。除了甲醛之外,《一千年》作品沒有放入任何液體,則在玻璃箱內置入一顆牛頭,以及蒼蠅卵,記錄腐化中的牛頭及蛆的孵化,而蛆化為蒼蠅後,寄生於牛頭上,最後又在玻璃箱內死去的過程,見證生命的循環及短暫。觀者身體感知上既恐懼又驚奇的矛盾,也是赫斯特的構想之一。他讓觀眾以他們的身體回應自己的作品,它們是關乎身體的,也是關乎慾望的。

繪畫

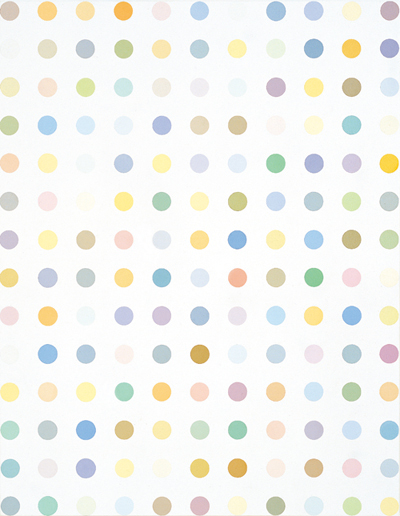

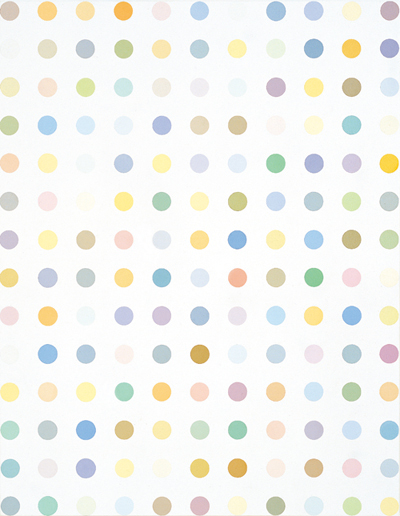

1. 圓點繪畫

赫斯特的藝術生涯發端於1987年,色彩及形式上他偏愛直接的表達,結構上則較為單純,因此並未添加過多的神祕性。例如他藉由廣告看板的圖解方式呈現,在一定的距離時,觀眾會被圖像所吸引,但是當觀眾再走近之後,身體感官會產生極大的震撼。狡黠的赫斯特了解最簡單的藝術,也了解最複雜的藝術。於是,他去除繪畫中的抽象神秘感,將之還原至最基本的元素。這些繪畫作品表現直接卻不空洞,屬於一種觀念藝術。受到普普藝術的影響,他將藝術化為有價值的商品,豪華的設計,圓點繪畫即是其中的代表。

圓點繪畫的概念又名「藥的繪畫」,在白色背景上塗上碟子般大小的彩色圓點。畫作的命題和化學製藥相關,他呼應了1960年代嬉皮的毒品文化,如圓形藥丸的華麗構成,將繪畫轉變成充滿視覺愉悅、享樂式的商品設計。

圓點繪畫採取有秩序的排列,它們得以形成各種可能的組合。這一系列最早出現在1988年的「凝結」聯展中,赫斯特當時直接把圓點畫在倉庫的牆壁上。後來轉變成各種背景,例如「小獵犬」火星探測器上的色彩調正器,或者橫跨倫敦泰晤士河的渡船船身、奧斯汀汽車的圖案等等。如今圓點儼然已經成為赫斯特的另一商標的象徵。

2. 旋轉繪畫

相對於圓點繪畫的有秩序的構圖,旋轉繪畫則是一種隨機性的組合,偶然間形成色彩斑斕的視覺效果。旋轉繪畫是將畫布置於一個自轉的桌面上,由上而下澆淋顏料,在離心力作用下,產生不同色彩效果的環狀繪畫。根據藝術家表示,他的旋轉繪畫靈感來自英國 BBC兒童電視節目「藍彼得」(Blue Peter),他看見節目中一個男孩以旋轉的方式來畫畫,留下深刻的印象。以這類方式創作,繪畫成為一件容易的事,人人得以成為畫家。

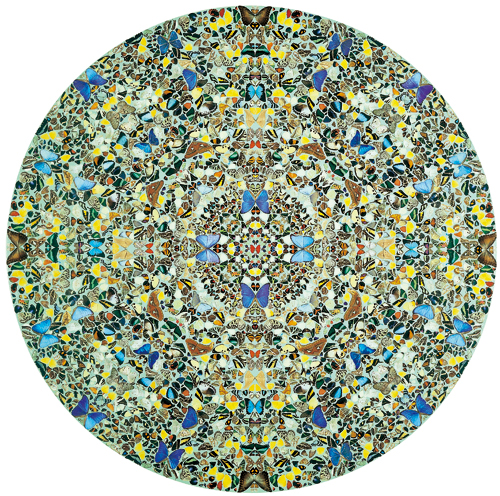

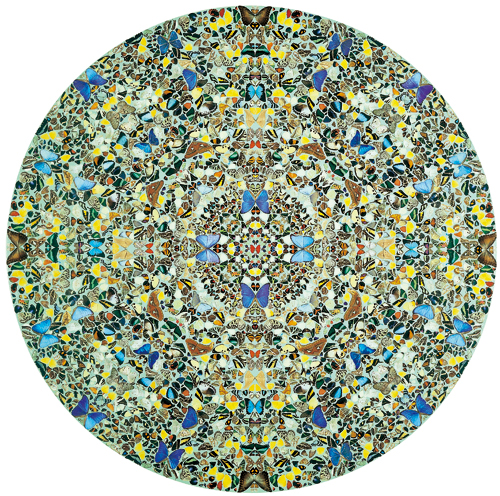

3. 蝴蝶繪畫

蝴蝶繪畫雖然稱之為繪畫,但其實此一系列的起源和「自然史」系列互有關連,堪稱為赫斯特觀念性最強的創作之一。一系列以單色背景的亮光顏料為底,而真實的蝴蝶是繪畫裡最重要的元素。美麗存在於驚懼中,驚懼亦存在於美麗中。表面上,蝴蝶看起來是困在畫布裡,感覺有些嚇人,但是她們的存在又是賞心悅目的。蝴蝶似乎用短暫易逝的生命,交換成為當代藝術的美麗存在。

蝴蝶系列最早發表於1991年,赫斯特為倫敦一間畫廊發展「出入愛情」(In and Out of Love)個展。藝術家在畫廊內創造出熱帶的環境,牆上掛著各種顏色的單色畫布,畫布上塗上糖漿,一群真實的蝴蝶在空間內飛翔、產卵、孵化孕育,最後沾黏在畫布上死去,生與死週而復始。藉由蝴蝶這種美麗的生物,藝術家將生命的短暫與無常詮釋得淋漓盡致;而愛情呢?愛情的來來去去不是更是短暫嗎?蝴蝶繪畫系列的題目,幾乎全部是關於愛情的,因此,赫斯特的蝴蝶繪畫特別受到收藏家的喜愛。

巨型雕塑

有人說赫斯特的創作充滿傲慢,他的確深諳如何挑動觀眾的神經,經常教人又愛又恨。觀眾無法不懾服於他驚人的藝術觀念。2000年他將迪士尼出廠的人體解剖學模型放大成高達20呎的巨型青銅雕塑,取名為《讚美詩》,發表之後驚呼連連;2003年他又完成一件高達22呎的殘障女孩銅雕《慈善》,給予觀眾一種回歸古典而崇高的感受。藝術家挑選了最不起眼、最可憐的弱者形象,將之轉變成高貴的巨人,充滿矛盾而衝突的意象。

「你有時你必須跨越界限,尋找他們的所在。」赫斯特說道。

由於赫斯特的宗教背景,過往的創作經常引用聖經題材 ,如羊群、聖母子、最後的晚餐等故事 。明年他即將屆滿四十歲,逐漸從吸毒、酗酒、性愛的壞男孩形象,進入一個更為成熟穩重的階段。過去十餘年來,赫斯特的影響力不僅沒有侷限在美術的範疇,他的創作版圖甚至跨足音樂、電影、科技、傳媒、餐廳、時尚,呈現過人的能量。如今赫斯特擁有美滿的家庭生活,來自加州的女友瑪雅·諾曼(Maia)及兩個稚齡兒子,和他一起生活在英國西南方濱海城市得文郡。2003年起在歐洲各地剛剛舉行個人大型回顧展,2004年10月又甫締造一場前所未有的成功專拍,動向備受全球關注。

「我深知萬物的內在矛盾,例如:我會死去,而我想得永生。我不能逃避現實,

而我無法放棄渴望。」赫斯特說道。

I am aware of mental contradictions in everything, like: I am going to die and I want to live forever. I can’t escape the fact and I can’t let go of the desire. (Hirst)

天生的叛逆小子

戴米恩.赫斯特,1965年生於英國西南部港城布里斯托(Bristol)。之後隨母親瑪麗.布倫南(Mary Brennan)遷往第五大城里茲(Leeds)。赫斯特的生父不詳,母親未婚懷孕後就離開生父,過貧困的日子。母親在他兩三歲時改嫁,繼父也在他12歲時也離開家庭。赫斯特的母親頗有藝術細胞,曾經開花店,經常作畫,也會帶著兒子一起畫畫。少年赫斯特就是個問題孩子,他的母親抱怨,兒子很小就已不受管束。我們知道在赫斯特成長的年代裡,伴隨有披頭四的音樂、龐克搖滾,也是迷幻藥盛行的年代。英國民風保守,卻也孕育出全球最前衛的文化氣息。青少年時期的赫斯特還曾在商店行竊,被逮捕兩次;有兩年時間沈迷於毒品。

他生來叛逆,語不驚人死不休。十六歲時有一次溜進停屍間,和一顆死人頭顱戲謔合照。根據他的說法,雖然他的表情看似咧嘴微笑,但其實是充滿恐懼和膽怯的,他的神情不是喜悅的,只是想把這張照片拿給同伴看,其實心裡還是怕得要死。而這張照片也成為最知名的赫斯特的創作之一。他認為他非常迷戀死亡,但是他認為死亡是一種生命的禮讚,而非某種疾病。赫斯特一直崇拜法蘭西斯.培根(Francis Bacon)的作品,他也酷愛蒐集病理學裡的的奇異圖片,這些燙傷、性病或受感染傷口照片,對於一般人而言,實在不算賞心悅目,但對他而言可就非常可口。他常臨摹書中的圖片,有時深受著迷,他形容這些各式奇異的圖案,就好比一本食譜一樣。

赫斯特在里茲當地學校就讀A-level大學先修課程,藝術學科的成績拿了E等,奇慘無比。這項特殊的紀錄,還刻意保留在個人的生平年表1984年的紀錄。他的反骨性格難以見容當時的學校,他被傳統校風的聖馬丁學校(St. Martin School)及皇家藝術學院(Royal college of Art)拒絕,反而進入性格剽悍的倫敦大學歌史密斯學院(Goldsmith’s College)美術系就讀。此校注重通識教育的學校,使得赫斯特的創意不被抹殺,他深刻熟悉中下層階級生活的草莽性格。

前衛藝術「泰納獎」得主

1988年赫斯特仍是一位美術學院學生,在倫敦東區碼頭邊一間倉庫,以DIY方式策劃一檔名為「凝結」(Freeze)展覽,共有16位藝術家參展。參展者皆是二十來歲的學院同學。這次展覽被認為是1990年代「年輕英國藝術家」(Young British Artists,簡稱yBa)運動崛起的最關鍵的活動。廣告大亨、收藏家、畫廊經營者查爾斯.薩奇(Charles Saatchi)參觀這次展覽,一年內就買進兩件赫斯特的藥櫃作品,並大力培植這些年輕藝術家。

薩奇本身就是一位傳奇人物,1970年代開始和英國保守黨領袖柴契爾夫人合作競選廣告,使得薩奇廣告王國大為擴張。1980年代他的事業營運出現問題,賣出早期歐美名家的收藏,轉而收購未成名的年輕藝術家,這個轉變極為成功,也奠定了他後來「超級收藏家」(supercollector)的名號,成為英國《藝術評論》(Art Review)雜誌2002年「藝壇百大影響人物」(Power List)的榜首。由於有了薩奇的贊助,赫斯特才發展出後來的「標本」作品。二、三十歲的赫斯特,開始以驚世駭俗的大膽創作成為一位家喻戶曉的人物。

1991年他創作第一件以甲醛(formaldehyde)醃製14呎(約427公分)長的虎鯊標本裝置,取名為《某位活人心中認為自然法則中不可能的事》(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living),這件作品獲得薩奇的青睞,進而收藏這件長達五公尺的巨大裝置。而如此新奇的藝術觀念創作,使得他獲得1992年英國前衛藝術大獎「泰納獎」的提名。

「泰納獎」成立於1984年,以十九世紀英國水彩大師威廉.泰納(William Turner)。隸屬於泰德畫廊(Tate Gallery)的「新藝術贊助人」(Patrons of New Art)組織,發起贊助館長及藝評家頒發獎金給過去一年中對藝術最有貢獻的人,原本沒有年齡限制。1991年改為藝術家年齡不得超過50歲,並且獲得英國電視台第四頻道(Channel 4)的贊助,以提攜後進,鼓勵新藝術的發展。每年六月宣佈入圍名單,十月展出入圍作品,十一月正式宣佈得獎人。英國泰納獎後來成為全球當代藝壇備受矚目的盛會之一。

泰德畫廊為了爭取「泰納獎」的曝光率,作品的選件愈來愈大膽前衛。赫斯特的虎鯊裝置使他成為1992年泰納獎的入圍者,而獲獎的是另一件作品《分離的母與子》(Mother and Child, Divided),這件將牛隻剖成對半作品,使他成為1995年的泰納獎得主,也登上頭版頭條新聞。不少媒體與評論家大加批判泰納獎及赫斯特的創作,但是這次發表無疑讓赫斯特更上一層樓,也刺激了當代藝術發展的新可能。

赫斯特的標本裝置受到兩極評價,也曾為他引來一連串的麻煩,尤其是象徵自由的美國。1994年他受邀到美國參展,美國海關扣留他的作品,最後必須提出證明這是藝術而非食物,才得以放行。後來這件作品在紐約市一間畫廊展出,衛生單位(Heath Department)關切「腐敗過程會產生異味和液體」,後來美國農業部又因英國狂牛症的理由,出面禁止赫斯特的一件作品展出。他們擔心有人會吃這塊肉,而沒有證據顯示甲醛可以殺死狂牛症。兩天之後,赫斯特說服官員這是藝術而非食物。第二年,又有一件甲醛裝置作品被禁止展出,理由是衛生部官員擔心動物屍體可能產生沼氣,有爆炸的危險,這次他只好換另一件作品。

類似的爭議到了1999年更是。薩奇收藏了四十多位英國當代藝術家的作品,自1997年開始在傳統的皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)展出,這個展覽名稱叫做:「羶色腥:薩奇收藏的年輕英國藝術家展」(Sensation - Young British Artists from the Saatchi Collection)

而隨著知名的沙奇收藏展「羶色腥」(Sensation),先後巡迴倫敦的皇家藝術學院 、柏林的漢堡當代藝術館和紐約的布魯克林美術館時,赫斯特所屬的YBA藝術家群,其知名度更是擴及全球,儘管爭議不斷,但這群藝術家卻已在當代美術史佔穩一席之地。

「藝術如同醫藥,可以治病的。但我很驚訝,有很多人相信醫藥,卻不相信藝術,毫無疑問兩者皆然」赫斯特說道。

赫斯特的創作持續跨越領域,他挑戰了藝術、科學、媒體和大眾文化等多元面向,傳達人類內心裡不明確、矛盾的經驗。他的藝術創作大致分為:「櫥櫃雕塑」、「自然史系列」(玻璃箱)、「繪畫」以及「巨型雕塑」等四大形態。

櫥櫃雕塑:製藥與醫療

赫斯特迷戀病理學,曾是迷幻藥使用者,對於醫療、醫藥主題一直有興趣。1980年代後期,他發展出極限主義色彩的藥櫃作品,有時擺放上百顆藥丸或藥瓶、醫療工具、或骨骼標本,呈現另類美感。他曾不只一次地探討「藝術」與「醫藥」的關係。他還認為藥品的商標極簡而潔淨,予人信賴的感覺。1992年他為紐約一家畫廊創作「藥房」展覽時,以藥劑師的形象出現,將十四組裝納了五顏六色藥瓶的玻璃鋼鐵櫃,沿著畫廊牆壁排列,形成一種詭異的氣氛。而後來1995年他又為英國泰德畫廊製作《藥房》的空間裝置,後來被泰德畫廊永久典藏。

「玻璃箱」自然史系列

除了藥櫃之外,真正讓赫斯特聲名大噪的作品,即是一系列以玻璃箱為媒材、關於死亡的創作。在材質的運用,藝術家有他獨特的理論。赫斯特曾說:「我真的喜歡玻璃,它是一種非常堅固的物質,危險但透明。它的概念是可看穿每件事物,但無法觸摸,是堅固而無形的。」,美國藝術家傑夫·孔斯(Jeff Koons)曾率先以玻璃櫃裝置懸浮籃球概念,而這一想法啟發了他,於是先發展出藥櫃的概念,而後又延伸出承裝甲醛「醃製」動物屍首的玻璃箱。

最早他以巨大虎鯊來呈現甲醛玻璃箱的概念,一隻曾經有致命危險的動物,也無法避免死亡的到來。玻璃箱作為展示之用,是一種戰利品的象徵,也是一種隔離的動作,極限主義式的情感疏離。他的創作強化了自然博物館所特有的莊嚴氣氛,而且又是一個特大號的裝飾品。而此一概念又名「自然史」系列。

這一系列作品中死亡是最大的主題。從虎鯊、成群的熱帶魚、羊、對剖的母牛、小牛、豬等,這些自然死亡的動物成為赫斯特絕佳的媒材。除了甲醛之外,《一千年》作品沒有放入任何液體,則在玻璃箱內置入一顆牛頭,以及蒼蠅卵,記錄腐化中的牛頭及蛆的孵化,而蛆化為蒼蠅後,寄生於牛頭上,最後又在玻璃箱內死去的過程,見證生命的循環及短暫。觀者身體感知上既恐懼又驚奇的矛盾,也是赫斯特的構想之一。他讓觀眾以他們的身體回應自己的作品,它們是關乎身體的,也是關乎慾望的。

繪畫

1. 圓點繪畫

赫斯特的藝術生涯發端於1987年,色彩及形式上他偏愛直接的表達,結構上則較為單純,因此並未添加過多的神祕性。例如他藉由廣告看板的圖解方式呈現,在一定的距離時,觀眾會被圖像所吸引,但是當觀眾再走近之後,身體感官會產生極大的震撼。狡黠的赫斯特了解最簡單的藝術,也了解最複雜的藝術。於是,他去除繪畫中的抽象神秘感,將之還原至最基本的元素。這些繪畫作品表現直接卻不空洞,屬於一種觀念藝術。受到普普藝術的影響,他將藝術化為有價值的商品,豪華的設計,圓點繪畫即是其中的代表。

圓點繪畫的概念又名「藥的繪畫」,在白色背景上塗上碟子般大小的彩色圓點。畫作的命題和化學製藥相關,他呼應了1960年代嬉皮的毒品文化,如圓形藥丸的華麗構成,將繪畫轉變成充滿視覺愉悅、享樂式的商品設計。

圓點繪畫採取有秩序的排列,它們得以形成各種可能的組合。這一系列最早出現在1988年的「凝結」聯展中,赫斯特當時直接把圓點畫在倉庫的牆壁上。後來轉變成各種背景,例如「小獵犬」火星探測器上的色彩調正器,或者橫跨倫敦泰晤士河的渡船船身、奧斯汀汽車的圖案等等。如今圓點儼然已經成為赫斯特的另一商標的象徵。

2. 旋轉繪畫

相對於圓點繪畫的有秩序的構圖,旋轉繪畫則是一種隨機性的組合,偶然間形成色彩斑斕的視覺效果。旋轉繪畫是將畫布置於一個自轉的桌面上,由上而下澆淋顏料,在離心力作用下,產生不同色彩效果的環狀繪畫。根據藝術家表示,他的旋轉繪畫靈感來自英國 BBC兒童電視節目「藍彼得」(Blue Peter),他看見節目中一個男孩以旋轉的方式來畫畫,留下深刻的印象。以這類方式創作,繪畫成為一件容易的事,人人得以成為畫家。

3. 蝴蝶繪畫

蝴蝶繪畫雖然稱之為繪畫,但其實此一系列的起源和「自然史」系列互有關連,堪稱為赫斯特觀念性最強的創作之一。一系列以單色背景的亮光顏料為底,而真實的蝴蝶是繪畫裡最重要的元素。美麗存在於驚懼中,驚懼亦存在於美麗中。表面上,蝴蝶看起來是困在畫布裡,感覺有些嚇人,但是她們的存在又是賞心悅目的。蝴蝶似乎用短暫易逝的生命,交換成為當代藝術的美麗存在。

巨型雕塑

有人說赫斯特的創作充滿傲慢,他的確深諳如何挑動觀眾的神經,經常教人又愛又恨。觀眾無法不懾服於他驚人的藝術觀念。2000年他將迪士尼出廠的人體解剖學模型放大成高達20呎的巨型青銅雕塑,取名為《讚美詩》,發表之後驚呼連連;2003年他又完成一件高達22呎的殘障女孩銅雕《慈善》,給予觀眾一種回歸古典而崇高的感受。藝術家挑選了最不起眼、最可憐的弱者形象,將之轉變成高貴的巨人,充滿矛盾而衝突的意象。

「你有時你必須跨越界限,尋找他們的所在。」赫斯特說道。

由於赫斯特的宗教背景,過往的創作經常引用聖經題材 ,如羊群、聖母子、最後的晚餐等故事 。明年他即將屆滿四十歲,逐漸從吸毒、酗酒、性愛的壞男孩形象,進入一個更為成熟穩重的階段。過去十餘年來,赫斯特的影響力不僅沒有侷限在美術的範疇,他的創作版圖甚至跨足音樂、電影、科技、傳媒、餐廳、時尚,呈現過人的能量。如今赫斯特擁有美滿的家庭生活,來自加州的女友瑪雅·諾曼(Maia)及兩個稚齡兒子,和他一起生活在英國西南方濱海城市得文郡。2003年起在歐洲各地剛剛舉行個人大型回顧展,2004年10月又甫締造一場前所未有的成功專拍,動向備受全球關注。

留言

張貼留言