長著畫家羽翼的詩人—夏卡爾 Chagall

Odile Chen 陳惠黛 / Art & Investment No. 8 藝術與投資第八期 / 2004-06-01

夏卡爾(Marc Chagall, 1871-1985)是二十世紀最偉大的藝術家之一。他的繪畫總是予人一種輕盈的感受,像是添上想像的翅膀,無論是憂傷、或是恬靜的情境,皆充滿滿美的思維。有人將他的繪畫視為最接近上帝的藝術。美國作家亨利·米勒則形容夏卡爾是「一位長著畫家羽翼的詩人」。畫家餓形容自己是一位魔術師,不斷變幻出神秘魅力的驚奇,他的繪畫風格極具親和力,因為愛幾乎是他唯一奉行的題目。

儘管夏卡爾的繪畫中歌頌生命與愛,然而他的出身卻帶給他諸多磨難與考驗。身為猶太後裔,在二戰中亡命天涯。夏卡爾認為,若不是身為猶太人,他無法成為一位真正的藝術家。生命的體驗、故鄉、愛情的眷戀種種,都是滋生他繪畫創作的養分。藝評家法蘭茲·梅耶最早是系統研究夏卡爾的生平與藝術,後來成為畫家的女婿,在近距離的觀察下,依舊畫家生命驛站指出六個創作階段,後來的藝評家又加上其他生地,成為眾人熟知的夏卡爾的七個生命階段。

一、俄國維台普斯克 Vitebsk(1887-1906)

1887年7月7日,馬克.夏卡爾誕生於白俄羅斯小城維台普斯克的一個猶太家庭。十九世紀末,這座城市尚未發展工商業,仍是一個簡樸、貧窮的漁村,到處是木造房屋,城裡最美的建築是教堂,居民信奉猶太教。夏卡爾的父親沈默、靦腆、憨厚,在一家漁廠工作。母親開朗活潑,工作勤奮,說話連珠砲似的,她的爽直個性和溫吞的父親形成對比。馬克.夏卡爾是家中九個孩子的長子,自幼有獨立思考的能力,潛在的敏感天賦,他排斥宗教的表象化,抗拒教育,認為它是乏味與無聊的對等詞。不過在母親的支持下,猶太小學畢業後他得以進入公立學校就讀。後來又進入潘(Jehouda Pen)的美術學校,接受繪畫的洗禮。

夏卡爾的祖父是農夫、屠夫,祖父家牛棚裡的牡牛,經常出現在他的夢中;父執輩中多位叔父,其中一位努舒叔父(Uncle Neuch)經常拉著小提琴,帶給家族諸多歡樂。這些點點滴滴後來都成為畫家創作裡不斷出現的符碼。不過早慧的藝術家,念及猶太民族的不幸與流浪宿命,初期作品經常伴隨著化不開的憂愁。

二、俄國聖彼德堡 St. Petersburg(1906-1910)

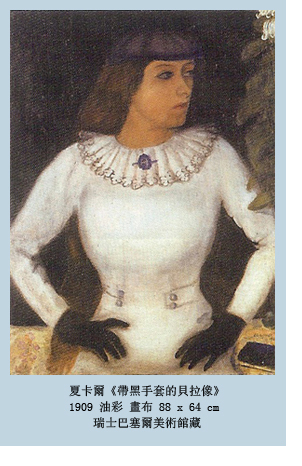

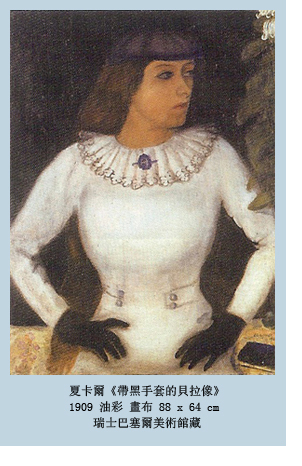

1906年末與1907年初的冬季,19歲的夏卡爾和友人維克托.梅克勒(Viktor Mekler)一同遷往聖彼得堡。不久,他獲得進入斯凡賽瓦學校(Svanseva School),這是一所由知名藝術家巴克斯(Léon Bakst)主持的美術學校,在此他開始接觸西方以及受表現主義繪畫的影響。夏卡爾的素描技法純熟,在巴克斯的指導下,他才真正意識到自己的藝術家角色,嘗試新的視覺表現形式。歷經俄國首都的美術養成後,1909年之後他已經建立未來創作的典型,諸如鄉村風景、農村生活與內在世界景象等主題。這一年,他結識生命中最重要的伴侶貝拉(Bella Rosenfeld),她也來自維台普斯克,後來諸多夏卡爾創作都是呈獻給這位女性,她成為畫家的妻子,也是最佳的知音。

三、法國巴黎 Paris(1910-1914)

二十世紀初期俄國年輕藝術家皆有巴黎留學夢,芭蕾舞藝術家狄亞基列夫(Sergi Diagliev)、畫家巴克斯於1909年前往巴黎尋求發展。1910年的秋天,夏卡爾也跟隨他們的腳步。於是,巴黎成為滋養夏卡爾創作的另一個故鄉,「第二個維台普斯克」。遊賞巴黎杜朗魯耶(Galerie Paul Durand-Ruel)的印象派畫家、伯海姆畫廊(Galerie Bernheim)的梵谷,以及秋季沙龍展的馬蒂斯(Henri Matisse)等人畫作,都讓夏卡爾歎為觀止;羅浮宮的古典大師巨作,更令他大開眼界。他認為巴黎的藝術十分自由,這是他所欲追求。

初至巴黎,夏卡爾的繪畫中仍保有俄國的陰暗調子,而厚塗和色彩交錯的筆法,卻又呼應了法國當時的色彩理論。他嘗試立體派的風格,其作品於1912年獲選入沙龍展。文學家阿波里內爾(Guillaume Apollinaire)認為他的繪畫世界是「超現實的」(surreal),成為超現實主義的先驅,但自始至終,他以自己的特殊風格作畫,並未承認或加入超現實主義團體。夏卡爾的繪畫一直未脫神祕、觀念的世界,主題溶入不可見的視覺象徵,1914年左右開始加入巴黎的城市風景,如艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)等知名圖騰,後來成為莫迪里亞尼(Modiglaini)、蘇汀(Soutine)等知名的「巴黎畫派」(Ecole de Paris)代表人物。

四、俄國 Russia(1914-1922)

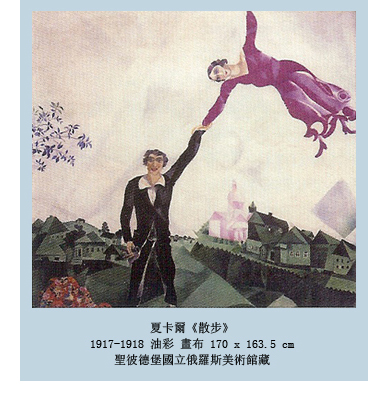

歷經四年巴黎的生活啟發之後,夏卡爾回歸故里。他的自傳中曾形容「維台普斯克」是一個絕無僅有的、不幸而無聊的小城,然而點點滴滴的回憶,終其一生都縈繞在心頭。此時,戰爭一步步逼近,他將心力放諸創作。當然,家鄉裡最教他思念的是離別四年的女友貝拉,返鄉後第二年他們突破家人阻撓結為連理。1914年歐陸終於在爆發第一次世界大戰,他因而滯留家鄉,無法往回巴黎。此間他仍然持續發表創作,並擔任維台普斯克地區的美術委員(Fine Arts Commissar),還創辦一所現代藝術學校,李希斯基(Lissitzky)和馬勒維奇(Malvich)等知名畫家當時也在此任教。1919年俄國國內政治局勢不樂觀,夏卡爾和馬勒維奇兩位畫家的失和對立,而動亂的戰火蔓延到純樸的家鄉,於是他帶著妻女乘著載運豬隻的車,逃往莫斯科,奔往自由的世界。

儘管生活仍艱苦,莫斯科卻為他帶來新的契機。國立猶太藝術劇團的團長委託夏卡爾製作背景、道具及服裝設計等舞台裝置工作。芭蕾舞劇的華麗風格、裝飾特質,為他的創作添入活力,開創一個新的局面。他在莫斯科三年期間創作不懈,享有高的知名度。不過政治的鬥爭是殘忍的,前衛藝術家遭受排擠,甚至難有立身之地,於是,夏卡爾借道柏林再度前往巴黎。

儘管生活仍艱苦,莫斯科卻為他帶來新的契機。國立猶太藝術劇團的團長委託夏卡爾製作背景、道具及服裝設計等舞台裝置工作。芭蕾舞劇的華麗風格、裝飾特質,為他的創作添入活力,開創一個新的局面。他在莫斯科三年期間創作不懈,享有高的知名度。不過政治的鬥爭是殘忍的,前衛藝術家遭受排擠,甚至難有立身之地,於是,夏卡爾借道柏林再度前往巴黎。

五、法國 France(1923-1941)

1922年夏卡爾尚未滿四十歲,他完成了一本俄文的自傳《我的生涯》(Ma Vie),回憶三十多年的生命經歷,字裡行間透露即將離開莫斯科的意志。儘管後來身在法國巴黎,他和過去歲月的臍帶未曾剪斷。在巴黎他的聲名與日俱增,回憶故鄉的圖畫成為他的個人標誌。1920年代的巴黎不再時興立體派,超現實主義取而代之,成為巴黎藝壇主流。在繪畫裡夏卡爾自由地釋放秩序和非秩序的圖像,這奇妙的圖像無疑是來自人類的夢境。他比超現實主義者(Surrealist)更早獲得家鄉民間藝術所激發的力量,他發現自己作品中夢境、視覺和非理性的意涵,他的創作得到很高的評價。1924年首度在巴黎舉辦回顧展,兩年後發表於紐約。後來,超現實主義之父布荷東(André Breton)非常讚賞他,認為唯有夏卡爾能賦予繪畫隱喻。(Chagall, and only Chagall, provided painting with the triumphant advent of metaphor.)

夏卡爾樸實的生活與繪畫風格此時逐漸起了微妙變化,他十分嚮往馬戲團帶來的歡愉感受,那簡直是一個夢的世界;而混雜著舞蹈、戲劇、音樂和語言的趣味,都令他十分著迷。1926年開始加入馬戲團的題材。這段時期他創作許多豐富的插畫及版畫,例如戈果里(Gogol)的《亡靈》(Dead Souls)以及拉方丹(La Fontaine)的《寓言》(Fables)插圖,有來自夏卡爾的巧手奇想。

重回巴黎的十年間,是夏卡爾最感到幸福的時光,在妻子的陪伴下,完成許多不凡的創作。儘管夏卡爾已聞名國際,1930年代歐洲的政治局勢讓卻他心感不安,納粹勢力的崛起,逼迫著流有猶太血液的人開始流亡。對他而言,巴黎不再是一個安全的地方。1939年他獲得美國卡內基國際首獎,1941年在紐約現代美術館(Museum of Modern Art, New York)的力邀之下定居美國

六、美國 The United States(1941-1948)

美國是一個文化大熔爐,從夏卡爾的生命經驗來看,大城市對向來有獨特的吸引力,各式各樣的人種,異國情調的多元文化,對畫家來說何其美妙。然而命運的磨難尚未停止,1944年9月妻子貝拉因病驟逝,帶給他巨大的打擊,身在異鄉頓失生命的重要伴侶,幾乎有數月時間他無法提筆作畫。「黑暗一直籠罩在我的眼前」(The darkness has gathered before my eyes)他如是形容自己的哀傷。隔年夏卡爾開始提筆,他回憶和妻子相遇的情景,畫作感人肺腑。夏卡爾年復一年地找尋他所關注的各種圖像的可能性,熾烈的色彩、隱喻,呼應他過往所經歷的歡喜憂傷,為情感找到發抒的渠道。1945年夏卡爾接受紐約大都會歌劇院的委託,完成史特拉汶斯基(Stravinsky)的《火鳥》(Firebird)的舞台與服裝設計,獲致滿堂喝采。

1946年紐約現代美術館及芝加哥藝術協會(Chicago Art Institute)先後舉辦夏卡爾的畫展。戰爭結束的第二年,夏卡爾首度回到巴黎旅行。同年創作《天方夜譚》(The Arabian Nights)的石版畫。隨著巴黎、阿姆斯特丹與倫敦的成功展覽之後,1948年他終於又回到巴黎的懷抱。

七、回歸法國 Back in France(1948-1985)

初返巴黎,夏卡爾的作品入選第25屆威尼斯雙年展(Venice Biennale)版畫藝術(Graphic Arts)首獎。1949年遷離巴黎近郊,移居法國南方的蔚藍海岸,隔年定居芒斯(Vence)。晚年夏卡爾的作品依然為其擾攘的一生賦予詩化的象徵,夢想、現實和諧地結合。

1950年代以後,夏卡爾的藝術獲得高度的肯定,他完成拉威爾(Ravenel)的芭蕾舞劇《達菲尼與克羅埃》(Daphnis & Chloé)的設計,製作成一套大製作的版畫系列,此外也完成聖經的插圖。此外,他也拓展出陶器、彩繪玻璃、壁畫等新的創作形態,皆獲致成功。在彩繪玻璃方面,先後為以色列耶路薩冷附近赫德塞希伯來大學醫學中心(synagogue of the Hadassah University clinic in Jerusalem)猶太教會堂(1960)、法國東北部麥茨大教堂(Metz Cathedral)(1958-1962)、美國的聯合國大樓(1964)、法國南部漢斯大教堂(Reims Cathedral)等;在壁畫創作方面,要屬1958年為巴黎歌劇院繪製天棚壁畫,最為膾炙人口;而舞台設計的成就上,夏卡爾在俄國期間即有豐富的經驗。1965年參與莫札特音樂劇《魔笛》(Magic Flute)的舞台及服裝設計,展現才華。夏卡爾的詩意繪畫此時呈現多面向的發展,美術地位卓著。

1960年夏卡爾結識伊薇.高奇爾普林斯(Yvette Cauquil-Prince),一年後兩人開始合作織毯編織創作。1967至1968年他設計一組三連幅的織錦畫,由戈貝林氏(Gobelins)工廠負責織造。這是當時的法國文化部長馬勒侯(André Malraux)委託他設計,贈給以色列議會。三連幅的織錦畫分別表現「創世紀」(The Creation)、「出埃及記」(The Exodus)及「進入耶路薩冷」(Entry into Jerusalem)。

1969年法國尼斯(Nice)開始興建「國立夏卡爾聖經訊息美術館」(Musée National Message Biblique Marc Chagall),1973年正式開幕。夏卡爾的藝術成就得到高度的評價,獲獎無數,1977年獲得法國總統頒佈「大十字榮譽勳章」的殊榮。夏卡爾是一位產量豐沛的畫家,可以和另一位大師畢卡索相庭抗禮。1985年,夏卡爾以98歲高齡病逝聖保羅—芒斯寓中,結束璀璨的一生。

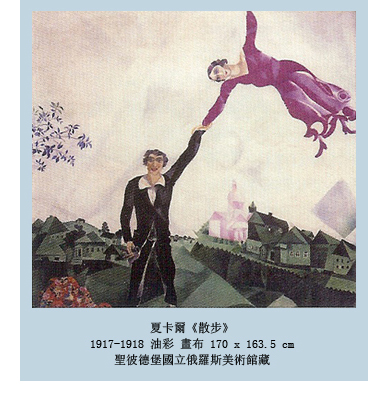

二十世紀最受歡迎的繪畫大師行列裡,夏卡爾絕對是名列前茅。天空中飛翔的戀人、顛倒的世界,華美的花束、動物等,皆是夏卡爾常見的題材。畫中的人與物總是飛翔著,經常顛倒著的。因為夏卡爾認為所有的畫都可顛倒來看,這樣才能了解其真正價值。顛立、飛翔的景象,使他有安定感。上文我們瀏覽他的一生梗概,可以理解一個習於自由的生命,如何安住在佈滿框框的世界裡?夏卡爾超越世俗的界限,將觀眾的思緒飛向夢幻的宇宙。

夏卡爾(Marc Chagall, 1871-1985)是二十世紀最偉大的藝術家之一。他的繪畫總是予人一種輕盈的感受,像是添上想像的翅膀,無論是憂傷、或是恬靜的情境,皆充滿滿美的思維。有人將他的繪畫視為最接近上帝的藝術。美國作家亨利·米勒則形容夏卡爾是「一位長著畫家羽翼的詩人」。畫家餓形容自己是一位魔術師,不斷變幻出神秘魅力的驚奇,他的繪畫風格極具親和力,因為愛幾乎是他唯一奉行的題目。

儘管夏卡爾的繪畫中歌頌生命與愛,然而他的出身卻帶給他諸多磨難與考驗。身為猶太後裔,在二戰中亡命天涯。夏卡爾認為,若不是身為猶太人,他無法成為一位真正的藝術家。生命的體驗、故鄉、愛情的眷戀種種,都是滋生他繪畫創作的養分。藝評家法蘭茲·梅耶最早是系統研究夏卡爾的生平與藝術,後來成為畫家的女婿,在近距離的觀察下,依舊畫家生命驛站指出六個創作階段,後來的藝評家又加上其他生地,成為眾人熟知的夏卡爾的七個生命階段。

一、俄國維台普斯克 Vitebsk(1887-1906)

1887年7月7日,馬克.夏卡爾誕生於白俄羅斯小城維台普斯克的一個猶太家庭。十九世紀末,這座城市尚未發展工商業,仍是一個簡樸、貧窮的漁村,到處是木造房屋,城裡最美的建築是教堂,居民信奉猶太教。夏卡爾的父親沈默、靦腆、憨厚,在一家漁廠工作。母親開朗活潑,工作勤奮,說話連珠砲似的,她的爽直個性和溫吞的父親形成對比。馬克.夏卡爾是家中九個孩子的長子,自幼有獨立思考的能力,潛在的敏感天賦,他排斥宗教的表象化,抗拒教育,認為它是乏味與無聊的對等詞。不過在母親的支持下,猶太小學畢業後他得以進入公立學校就讀。後來又進入潘(Jehouda Pen)的美術學校,接受繪畫的洗禮。

夏卡爾的祖父是農夫、屠夫,祖父家牛棚裡的牡牛,經常出現在他的夢中;父執輩中多位叔父,其中一位努舒叔父(Uncle Neuch)經常拉著小提琴,帶給家族諸多歡樂。這些點點滴滴後來都成為畫家創作裡不斷出現的符碼。不過早慧的藝術家,念及猶太民族的不幸與流浪宿命,初期作品經常伴隨著化不開的憂愁。

二、俄國聖彼德堡 St. Petersburg(1906-1910)

1906年末與1907年初的冬季,19歲的夏卡爾和友人維克托.梅克勒(Viktor Mekler)一同遷往聖彼得堡。不久,他獲得進入斯凡賽瓦學校(Svanseva School),這是一所由知名藝術家巴克斯(Léon Bakst)主持的美術學校,在此他開始接觸西方以及受表現主義繪畫的影響。夏卡爾的素描技法純熟,在巴克斯的指導下,他才真正意識到自己的藝術家角色,嘗試新的視覺表現形式。歷經俄國首都的美術養成後,1909年之後他已經建立未來創作的典型,諸如鄉村風景、農村生活與內在世界景象等主題。這一年,他結識生命中最重要的伴侶貝拉(Bella Rosenfeld),她也來自維台普斯克,後來諸多夏卡爾創作都是呈獻給這位女性,她成為畫家的妻子,也是最佳的知音。

三、法國巴黎 Paris(1910-1914)

二十世紀初期俄國年輕藝術家皆有巴黎留學夢,芭蕾舞藝術家狄亞基列夫(Sergi Diagliev)、畫家巴克斯於1909年前往巴黎尋求發展。1910年的秋天,夏卡爾也跟隨他們的腳步。於是,巴黎成為滋養夏卡爾創作的另一個故鄉,「第二個維台普斯克」。遊賞巴黎杜朗魯耶(Galerie Paul Durand-Ruel)的印象派畫家、伯海姆畫廊(Galerie Bernheim)的梵谷,以及秋季沙龍展的馬蒂斯(Henri Matisse)等人畫作,都讓夏卡爾歎為觀止;羅浮宮的古典大師巨作,更令他大開眼界。他認為巴黎的藝術十分自由,這是他所欲追求。

初至巴黎,夏卡爾的繪畫中仍保有俄國的陰暗調子,而厚塗和色彩交錯的筆法,卻又呼應了法國當時的色彩理論。他嘗試立體派的風格,其作品於1912年獲選入沙龍展。文學家阿波里內爾(Guillaume Apollinaire)認為他的繪畫世界是「超現實的」(surreal),成為超現實主義的先驅,但自始至終,他以自己的特殊風格作畫,並未承認或加入超現實主義團體。夏卡爾的繪畫一直未脫神祕、觀念的世界,主題溶入不可見的視覺象徵,1914年左右開始加入巴黎的城市風景,如艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)等知名圖騰,後來成為莫迪里亞尼(Modiglaini)、蘇汀(Soutine)等知名的「巴黎畫派」(Ecole de Paris)代表人物。

四、俄國 Russia(1914-1922)

歷經四年巴黎的生活啟發之後,夏卡爾回歸故里。他的自傳中曾形容「維台普斯克」是一個絕無僅有的、不幸而無聊的小城,然而點點滴滴的回憶,終其一生都縈繞在心頭。此時,戰爭一步步逼近,他將心力放諸創作。當然,家鄉裡最教他思念的是離別四年的女友貝拉,返鄉後第二年他們突破家人阻撓結為連理。1914年歐陸終於在爆發第一次世界大戰,他因而滯留家鄉,無法往回巴黎。此間他仍然持續發表創作,並擔任維台普斯克地區的美術委員(Fine Arts Commissar),還創辦一所現代藝術學校,李希斯基(Lissitzky)和馬勒維奇(Malvich)等知名畫家當時也在此任教。1919年俄國國內政治局勢不樂觀,夏卡爾和馬勒維奇兩位畫家的失和對立,而動亂的戰火蔓延到純樸的家鄉,於是他帶著妻女乘著載運豬隻的車,逃往莫斯科,奔往自由的世界。

五、法國 France(1923-1941)

1922年夏卡爾尚未滿四十歲,他完成了一本俄文的自傳《我的生涯》(Ma Vie),回憶三十多年的生命經歷,字裡行間透露即將離開莫斯科的意志。儘管後來身在法國巴黎,他和過去歲月的臍帶未曾剪斷。在巴黎他的聲名與日俱增,回憶故鄉的圖畫成為他的個人標誌。1920年代的巴黎不再時興立體派,超現實主義取而代之,成為巴黎藝壇主流。在繪畫裡夏卡爾自由地釋放秩序和非秩序的圖像,這奇妙的圖像無疑是來自人類的夢境。他比超現實主義者(Surrealist)更早獲得家鄉民間藝術所激發的力量,他發現自己作品中夢境、視覺和非理性的意涵,他的創作得到很高的評價。1924年首度在巴黎舉辦回顧展,兩年後發表於紐約。後來,超現實主義之父布荷東(André Breton)非常讚賞他,認為唯有夏卡爾能賦予繪畫隱喻。(Chagall, and only Chagall, provided painting with the triumphant advent of metaphor.)

夏卡爾樸實的生活與繪畫風格此時逐漸起了微妙變化,他十分嚮往馬戲團帶來的歡愉感受,那簡直是一個夢的世界;而混雜著舞蹈、戲劇、音樂和語言的趣味,都令他十分著迷。1926年開始加入馬戲團的題材。這段時期他創作許多豐富的插畫及版畫,例如戈果里(Gogol)的《亡靈》(Dead Souls)以及拉方丹(La Fontaine)的《寓言》(Fables)插圖,有來自夏卡爾的巧手奇想。

重回巴黎的十年間,是夏卡爾最感到幸福的時光,在妻子的陪伴下,完成許多不凡的創作。儘管夏卡爾已聞名國際,1930年代歐洲的政治局勢讓卻他心感不安,納粹勢力的崛起,逼迫著流有猶太血液的人開始流亡。對他而言,巴黎不再是一個安全的地方。1939年他獲得美國卡內基國際首獎,1941年在紐約現代美術館(Museum of Modern Art, New York)的力邀之下定居美國

六、美國 The United States(1941-1948)

美國是一個文化大熔爐,從夏卡爾的生命經驗來看,大城市對向來有獨特的吸引力,各式各樣的人種,異國情調的多元文化,對畫家來說何其美妙。然而命運的磨難尚未停止,1944年9月妻子貝拉因病驟逝,帶給他巨大的打擊,身在異鄉頓失生命的重要伴侶,幾乎有數月時間他無法提筆作畫。「黑暗一直籠罩在我的眼前」(The darkness has gathered before my eyes)他如是形容自己的哀傷。隔年夏卡爾開始提筆,他回憶和妻子相遇的情景,畫作感人肺腑。夏卡爾年復一年地找尋他所關注的各種圖像的可能性,熾烈的色彩、隱喻,呼應他過往所經歷的歡喜憂傷,為情感找到發抒的渠道。1945年夏卡爾接受紐約大都會歌劇院的委託,完成史特拉汶斯基(Stravinsky)的《火鳥》(Firebird)的舞台與服裝設計,獲致滿堂喝采。

1946年紐約現代美術館及芝加哥藝術協會(Chicago Art Institute)先後舉辦夏卡爾的畫展。戰爭結束的第二年,夏卡爾首度回到巴黎旅行。同年創作《天方夜譚》(The Arabian Nights)的石版畫。隨著巴黎、阿姆斯特丹與倫敦的成功展覽之後,1948年他終於又回到巴黎的懷抱。

七、回歸法國 Back in France(1948-1985)

初返巴黎,夏卡爾的作品入選第25屆威尼斯雙年展(Venice Biennale)版畫藝術(Graphic Arts)首獎。1949年遷離巴黎近郊,移居法國南方的蔚藍海岸,隔年定居芒斯(Vence)。晚年夏卡爾的作品依然為其擾攘的一生賦予詩化的象徵,夢想、現實和諧地結合。

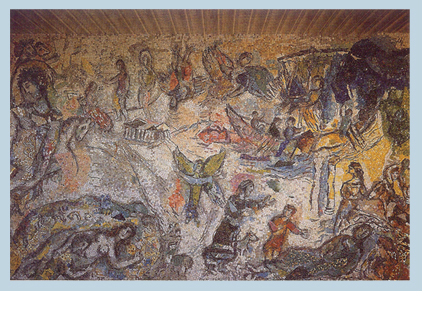

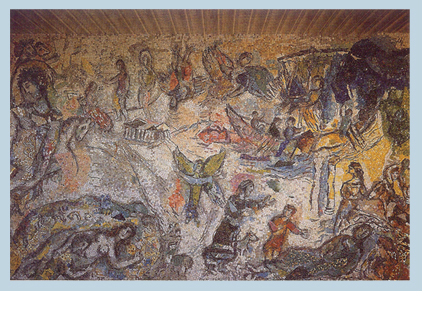

1950年代以後,夏卡爾的藝術獲得高度的肯定,他完成拉威爾(Ravenel)的芭蕾舞劇《達菲尼與克羅埃》(Daphnis & Chloé)的設計,製作成一套大製作的版畫系列,此外也完成聖經的插圖。此外,他也拓展出陶器、彩繪玻璃、壁畫等新的創作形態,皆獲致成功。在彩繪玻璃方面,先後為以色列耶路薩冷附近赫德塞希伯來大學醫學中心(synagogue of the Hadassah University clinic in Jerusalem)猶太教會堂(1960)、法國東北部麥茨大教堂(Metz Cathedral)(1958-1962)、美國的聯合國大樓(1964)、法國南部漢斯大教堂(Reims Cathedral)等;在壁畫創作方面,要屬1958年為巴黎歌劇院繪製天棚壁畫,最為膾炙人口;而舞台設計的成就上,夏卡爾在俄國期間即有豐富的經驗。1965年參與莫札特音樂劇《魔笛》(Magic Flute)的舞台及服裝設計,展現才華。夏卡爾的詩意繪畫此時呈現多面向的發展,美術地位卓著。

1960年夏卡爾結識伊薇.高奇爾普林斯(Yvette Cauquil-Prince),一年後兩人開始合作織毯編織創作。1967至1968年他設計一組三連幅的織錦畫,由戈貝林氏(Gobelins)工廠負責織造。這是當時的法國文化部長馬勒侯(André Malraux)委託他設計,贈給以色列議會。三連幅的織錦畫分別表現「創世紀」(The Creation)、「出埃及記」(The Exodus)及「進入耶路薩冷」(Entry into Jerusalem)。

1969年法國尼斯(Nice)開始興建「國立夏卡爾聖經訊息美術館」(Musée National Message Biblique Marc Chagall),1973年正式開幕。夏卡爾的藝術成就得到高度的評價,獲獎無數,1977年獲得法國總統頒佈「大十字榮譽勳章」的殊榮。夏卡爾是一位產量豐沛的畫家,可以和另一位大師畢卡索相庭抗禮。1985年,夏卡爾以98歲高齡病逝聖保羅—芒斯寓中,結束璀璨的一生。

二十世紀最受歡迎的繪畫大師行列裡,夏卡爾絕對是名列前茅。天空中飛翔的戀人、顛倒的世界,華美的花束、動物等,皆是夏卡爾常見的題材。畫中的人與物總是飛翔著,經常顛倒著的。因為夏卡爾認為所有的畫都可顛倒來看,這樣才能了解其真正價值。顛立、飛翔的景象,使他有安定感。上文我們瀏覽他的一生梗概,可以理解一個習於自由的生命,如何安住在佈滿框框的世界裡?夏卡爾超越世俗的界限,將觀眾的思緒飛向夢幻的宇宙。

留言

張貼留言