華人西畫市場新趨勢─轉售品拍賣

Odile Chen 陳惠黛 / Art & Investment No. 11 藝術與投資第十一期 / 2005-04-01

不知各位收藏迷是否發現,2004年國際拍賣市場出現一波新趨勢,即拍賣「轉售品」的比例增加了,紐約、倫敦的主要拍賣目錄上許多拍品似曾相識,由於景氣好轉,二手市場的交易特別熱絡。目前市場漲幅最高的兩大項目「現代藝術」及「經典當代藝術」,出現一波回籠拍品風潮,不少收藏者最近都嚐到獲利回收的果實,例如梵東根、杜菲、瓦沙雷利、亨利·摩爾等。法國行情公司針對「美術類全球藝術價格指數」所做的統計,2004年光以紐約拍賣市場就有18.2%來自回鍋拍品。十年前平均每投資100美元買入一件藝術品,現在的價值就平均成長了53%,達到153美元,形成轉售拍賣的一大誘因。

而在華人藝術拍賣市場上,同樣也出現類似的趨勢,近現代書畫、中國第一、二代美術家都有暢旺的買氣,尤其是華人的早期油畫與雕塑作品,二十年前還少人聞問,十多年前才開始逐漸在台灣藝術市場萌芽。最近兩三年東南亞及香港、大陸收藏家陸續加入競技場,無論是海外華人、早期中國油畫家,甚或幾位台灣前輩畫家,其作品皆出現激烈搶標,形成價格不斷翻升的情況。

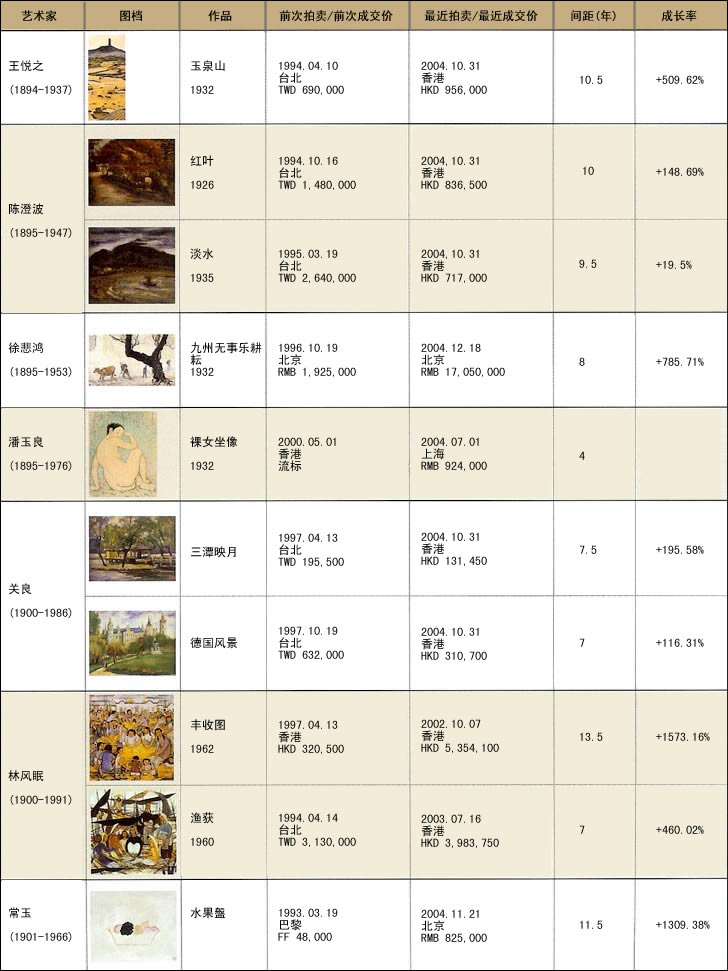

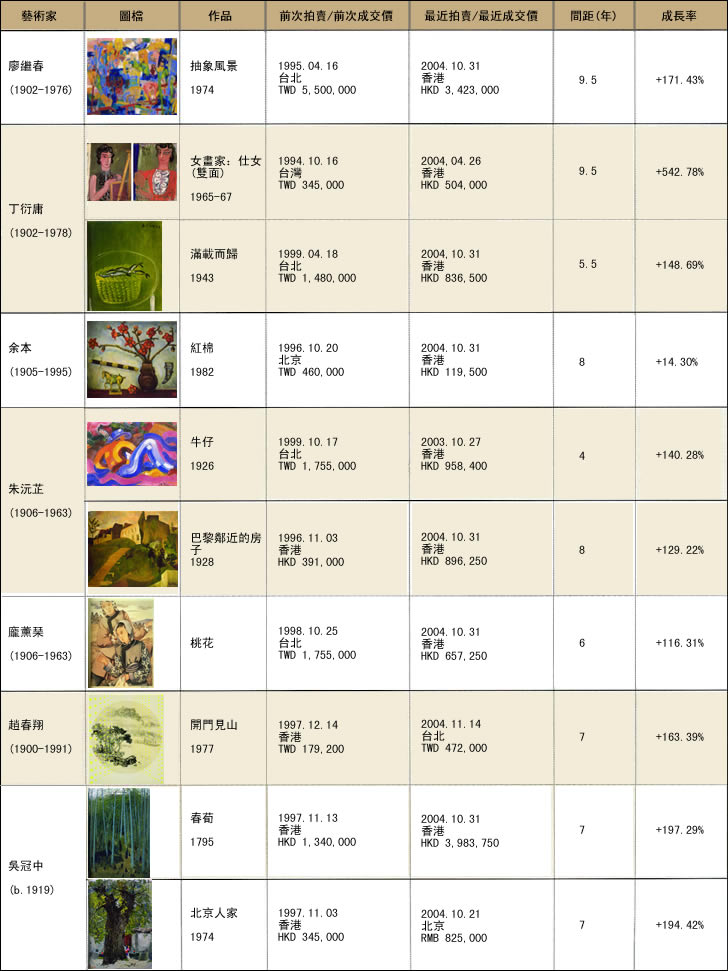

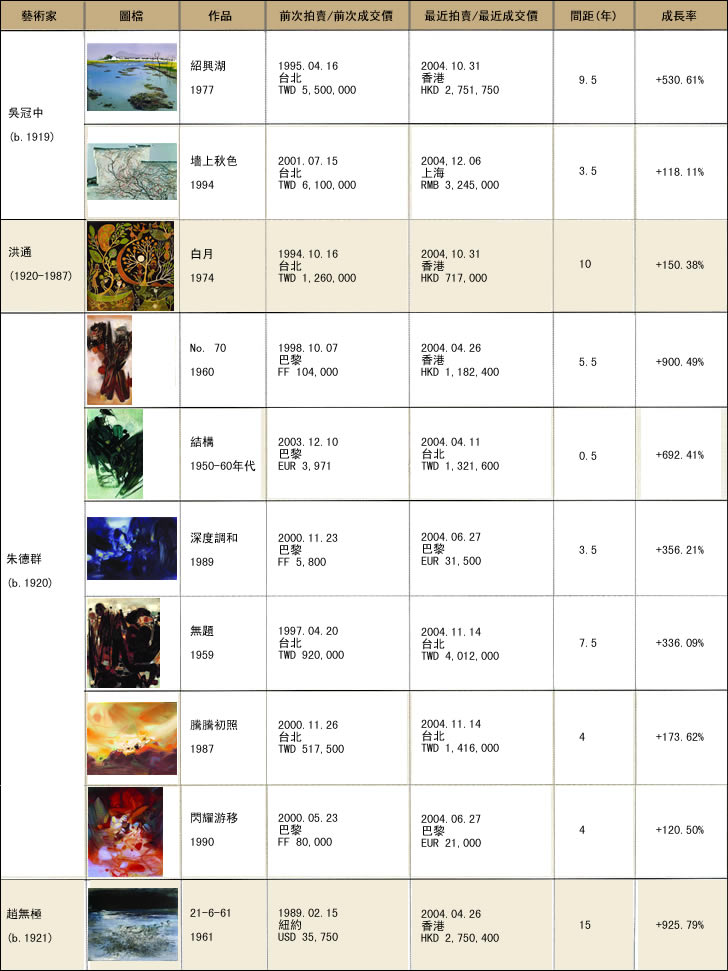

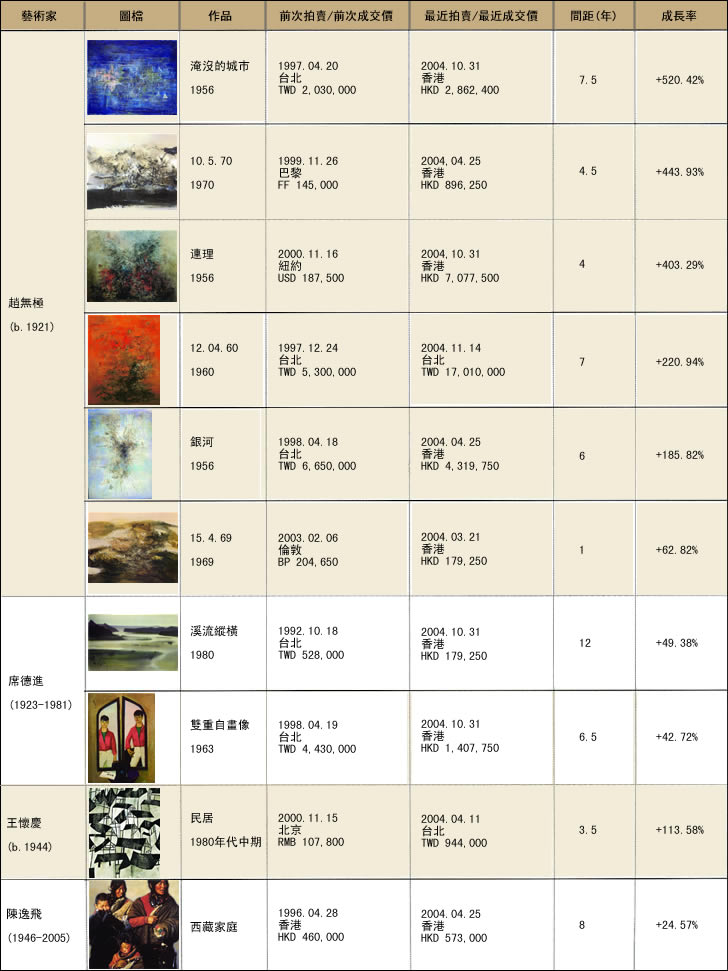

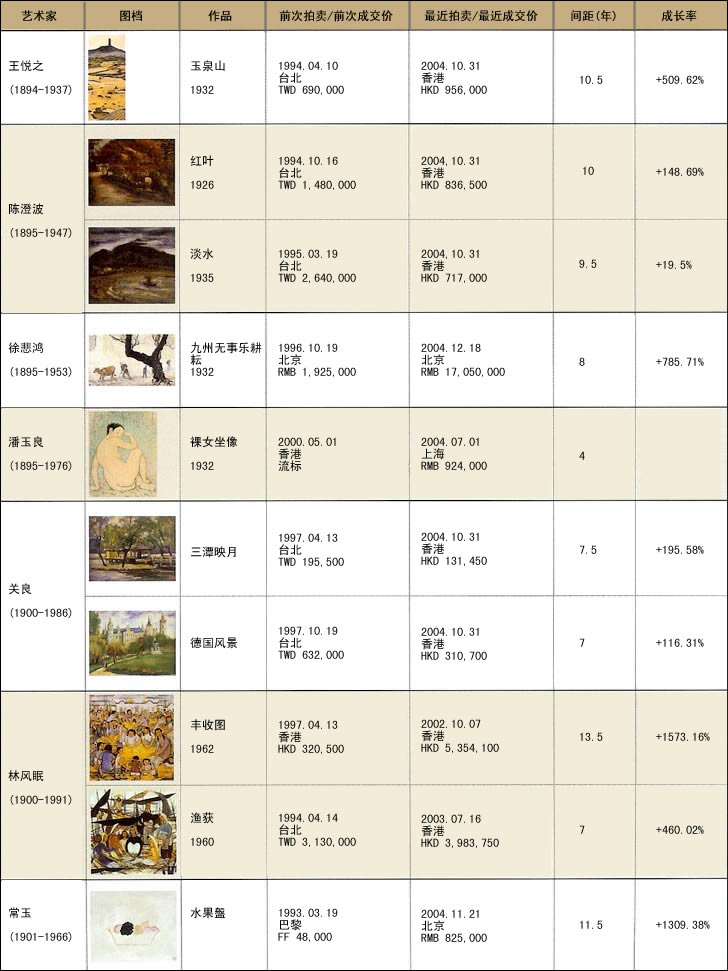

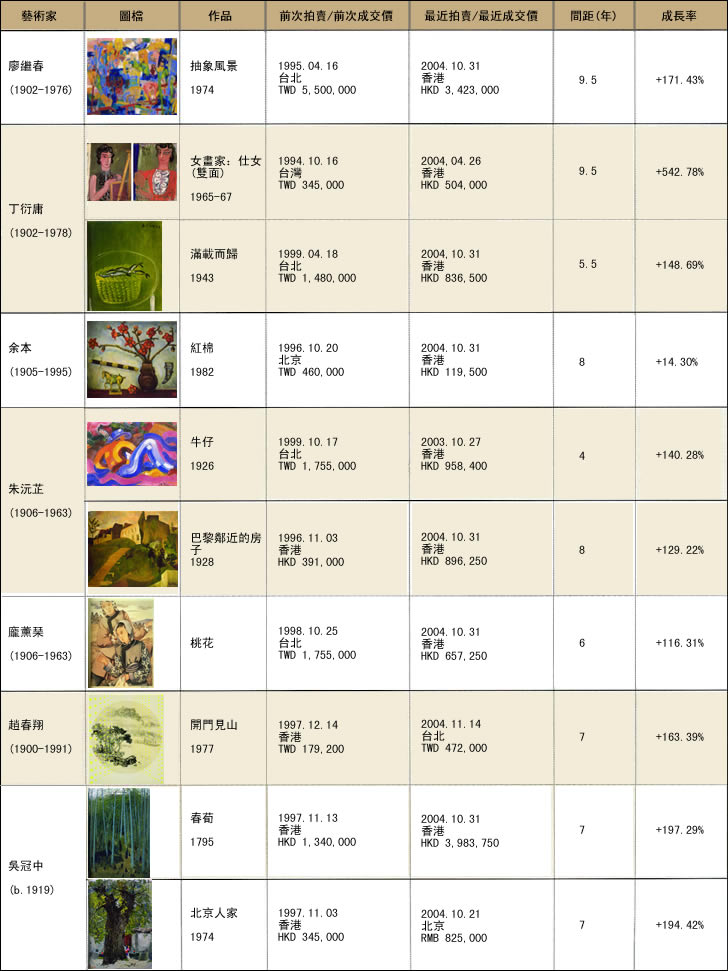

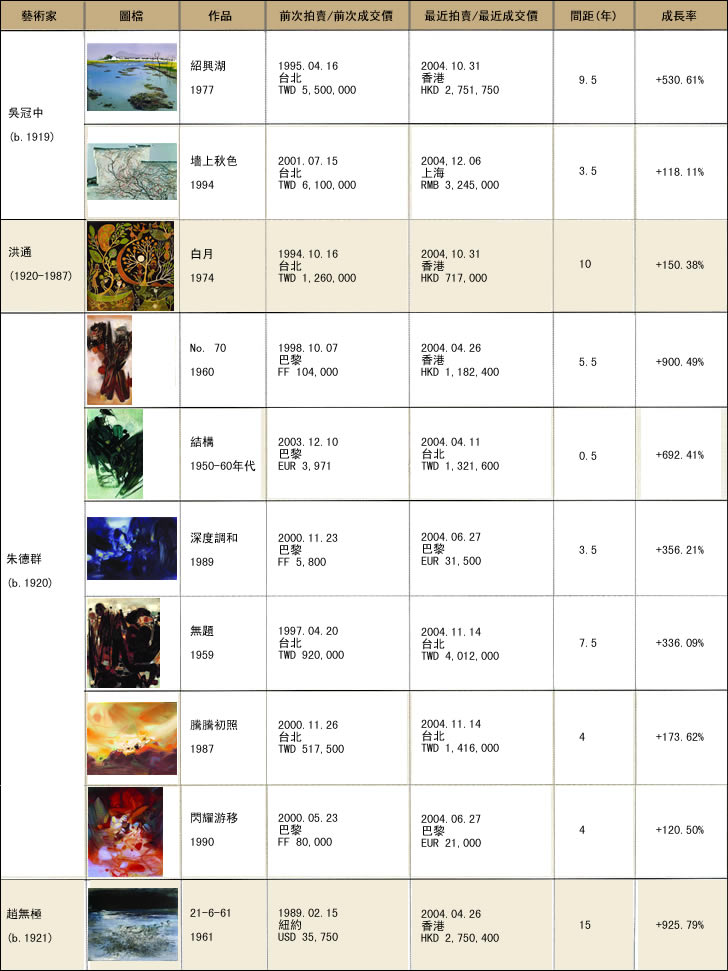

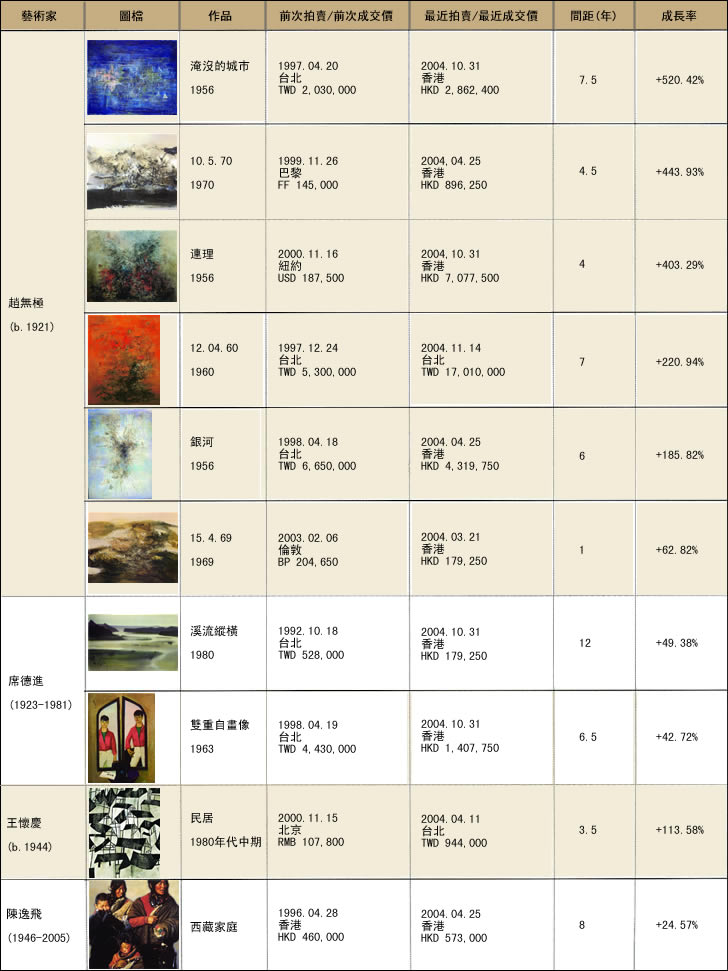

本文所提的轉售品主要探討「拍賣會」的交易,因為拍賣公司採取競價方式,成交金額公開化、透明化,並且隔年有出版社發行拍賣年鑑檔案,民眾容易掌握市場資訊。而畫商或畫廊的私人仲介,因成交金額未公開,在此暫不予討論。筆者整理了一份「2004華人西畫轉售拍品一覽表」,採樣去年近四十幅價值成長亮麗的拍品,提供收藏迷參考。

大師作品競標意願濃厚,非主流拍品逢低買進

轉售品並非全面性的增值,然而肯定是原收藏者認可的價格,尤其是大師拍品有濃厚的競標意願,資歷較輕的拍品則未必漲價,有時因為原藏者有意轉變收藏風格,願意以較低價格吸引買家,所以拍賣市場有時的估價會比第一市場更有競爭力,構築成一個有趣的交易平台。

(一)林風眠、趙無極的轉售市場最熱

二十世紀華人西畫藝術家中,林風眠的作品在拍賣市場一直有驚人的交易量,其中油畫的轉售價格更是出現急漲的情況,一幅描寫玉米採收的油畫 《豐收圖》,1989年10月在香港以32萬港元拍出,十三年後的2002年10月,這幅畫重新現身香港拍賣場,以535萬4100港元成交,寫下林風眠的最高拍賣紀錄,價格成長了16倍之多,轟動兩岸三地的藝術市場,至今仍高掛藝術家成交排行榜的榜首。隔年,一幅曾經在1996年4月14日台北拍賣會以台幣313萬元成交的《漁獲》,七年後以460.02%漲幅的398萬3750港元(約台幣1752萬8500元)易主,目前居林風眠個人拍賣排行第四名。林風眠的油畫作品真跡稀有難尋,率先帶動了西畫拍賣的回籠風潮。而繼油畫價格急漲後,水墨畫作行情更是一路看好,2004年香港秋季拍賣會,一幅林風眠的《四美圖》就以高於低標七倍多的510萬2400港元拍出, 刷新個人彩墨畫的拍賣新高紀錄(林風眠所有媒材拍賣排行第二名),將畫家的人氣推向高峰。

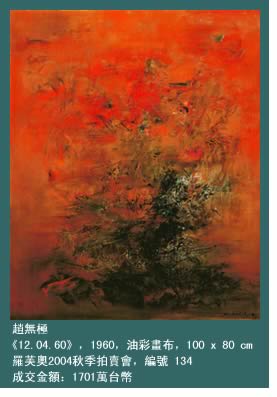

趙無極也是另一位熱門的轉售對象,由於具有國際市場的規模,因此不論高價位油畫、中價位水墨、水彩,甚至低價位的版畫作品,都出現買氣活絡的景況。2004年大大小小的趙無極畫作拍賣流標率趨近於零。然而就價格漲幅而論,自然以高價位的升值空間最大。2004年度的各家拍賣名單裡,至少有七件回籠的拍品,距離上次拍賣時間短則一年,長則七年多,當然短期的獲利不若長期投資者。從歐美藝術市場歷史來看,超級大師的作品一直有升值空間,即使過了十年、二十年,甚至百年,仍舊有強大的價格支撐,這也是為何收藏家對於華人大師代表的趙無極情有獨鍾。趙無極的轉售拍品中以1950、1960年代油畫的價格成長率最高。1997年前買進趙無極油畫的收藏家,至少約有一倍以上的升值空間。

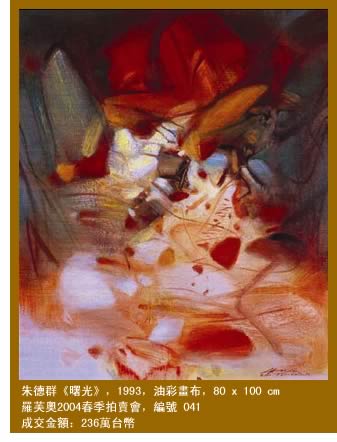

(二)朱德群台北拍場狂飆,法國市場跟著震動

過去一年裡,朱德群畫作價格的成長幅度就更加驚人了,由於他的行情距離同儕大師趙無極仍有相當的差距,連東南亞、歐洲的畫商、收藏家,都看準這波商機。 2004年度中至少有六件轉售拍品出現在台北、香港及巴黎的拍賣市場上。1950-60年代早期畫作的漲勢尤其凌厲,一幅2003年底在巴黎不到四千歐元(約台幣17萬元)售出的小幅早期紙本油畫,半年之後在台北羅芙奧拍賣以近八倍的成績拍出,同場拍賣會另一幅1992年的油畫《曙光》則拍出台幣236萬元,超過了預估低標的四倍之多。2005年1月7日出刊的《德福奧拍賣公報》(la gazette de Drouot)報導這項成績,文中還特別介紹羅芙奧藝術集團。2004年春季拍賣會為朱德群的畫價上漲鳴槍起跑,此後價格一路持續翻揚,羅芙奧秋拍一幅《雪景》更以台幣1645萬元,創下朱德群的全球拍賣新高紀錄。近期連國外畫商也大幅跟進買入,市場到處找尋朱德群作品。

(三)吳冠中持續風靡,多位藝術家各領風騷

吳冠中對畫作形式美感要求嚴謹,在大華人圈有廣大的收藏族群。從1980年代開始,畫價一直有穩定的成長,水墨畫尤其受歡迎。投資七年時間約有兩倍的升值,近期油畫作品的漲幅更可觀,過去藝壇人士將吳氏認定為水墨畫家,因此油畫價格不及水墨畫。近期隨著評述介紹及收藏家觀念的改變,油畫價格反而有絕佳的表現空間。2004年有三幅轉售的吳冠中油畫以及一幅水墨畫,每幅成交金額都有極佳的成長率。

2004年華人藝術拍賣中有多件回籠拍品締造佳績,例如已故的畫家王悅之、陳澄波、徐悲鴻、潘玉良、關良、常玉、廖繼春、丁衍庸、朱沅芷、龐薰、趙春翔、洪通、席德進等,在2004年各有一、兩件回籠拍品,讓原有的收藏家荷包滿滿。

東南亞、香港、中國收藏家進場加溫

東南亞市場的藝術收藏家主要集中於印尼與新加坡兩地,這些國家住有相當比例的華人,出入拍場購買藝術品需有一定的財力支撐,經濟寬裕的華裔商人,就成為國際藝術市場的尖兵。東南亞藝術的貨源選擇逐漸枯乏之際,具有華文背景的收藏家,自然而然會轉向題材更寬廣的華人西畫及中國書畫。千禧年後龐大的資金陸續湧入華人拍賣市場,2004年達到巔峰,近期中港台油畫市場的繁榮,東南亞買家扮演了舉足輕重的角色,印尼收藏家目前的收藏方向即是藝術市場的主流,如早期油畫家林風眠、徐悲鴻、常玉,以及仍在世的趙無極、朱德群、吳冠中等高價位拍品,而新加坡收藏家則以中價位的張曉剛、方力均為代表的新中國當代藝術,台灣的席德進、趙春翔、朱銘、邱亞才等人在東南亞一帶也有一定的支持者。

有鑑於起步較晚,這批新興收藏家一開始就選擇明星拍品當作入門標的,期望在短時間內收藏到一流的拍品,在過往的收藏歷史中不乏成功的案例,後人起而效尤自然合情合理。華人西畫市場因為有東南亞買家的加入,市場規模更形擴大,流通更廣,無怪乎歐美各地已經注意到這塊市場,開始有零星收藏投資者游向此地,我們樂見這種現象的產生。未來,華人藝術可望成為全球拍賣市場的主軸之一。

香港本地的收藏家過去比較看重書畫,對於油畫興趣不高,不過最近兩年的情況逐漸改變,西畫拍賣會出現多位香港藏家參與競標,有時勢在必得的豪情氣魄不輸印尼收藏家。香港經濟走出九七回歸後的低迷,房地產及股市經濟活絡,藝術市場也相當蓬勃。近來兩岸三地的經濟關係密切,收藏範圍的分界也愈形模糊,可以預見未來華人藝術拍賣的風格會愈來愈接近。

隨著中國經濟的改革開放,政府帶頭推廣文化資產保護的觀念。2002年修訂了《文物保護法》明定允許私人收藏,民間私人收藏風氣開始傳播,促成大量海外文物與藝術的回流,在西畫這一範疇中,早期油畫藝術品多已流通海外,大陸的博物館、美術館的第一代油畫收藏幾近空白,由於精品多數為台灣收藏家所有,因此香港、北京、上海等地的拍賣公司數年來不斷跨海徵件。過去中國的收藏家有重水墨輕油畫、重具象輕抽象的傳統,近來人們重新認識油畫藝術的趣味,加上華裔大師趙無極與朱德群的抽象繪畫當道,也促使中國收藏家的品味逐漸轉向多元化。這項改變有助於擴大華人西畫的版圖,兩岸收藏家應樂觀其成。

台灣藏家是目前華人西畫轉售品的最大賣方

台灣介入華人西畫市場的歷史最久,尤其是中國第一、二代重要油畫家的作品有半數以上都被台灣畫商、收藏家搶先購藏。去年香港及上海拍賣市場就出現兩場台灣收藏家專拍:「國巨基金會」與「山藝術基金會」,成交情形頗佳。不可諱言的,華人西畫二手市場的來源賣方泰半來自台灣藏家。「藏富於民」,台灣歷經經濟成長減緩以及產業外移之後,財富仍然可觀,收藏風氣更加普及,除了資深藏家在藏品風格轉型,拍賣市場代代皆有新人出,在東南亞、香港、中國買家的競爭環伺下,台灣收藏家在拍賣場的實力仍不容小覷。

2005年春季拍賣類似的台灣私人收藏專拍還會繼續登上華人西畫市場,轉售品比例的增加,證驗了藝術家的價值提高,促使擁有者的脫手意願。不過,切莫過於操作短線,只以價格為導向,除了金錢遊戲,是否還考慮顧及藝術鑑賞的本質,或陶冶心靈的趣味呢﹖誰知在市場週期性的調節模式裡,賣家是否有把握一定賣在行情高點上呢?或者買家一定能買在行情低點呢?這可就考驗著大家的智慧了。

不知各位收藏迷是否發現,2004年國際拍賣市場出現一波新趨勢,即拍賣「轉售品」的比例增加了,紐約、倫敦的主要拍賣目錄上許多拍品似曾相識,由於景氣好轉,二手市場的交易特別熱絡。目前市場漲幅最高的兩大項目「現代藝術」及「經典當代藝術」,出現一波回籠拍品風潮,不少收藏者最近都嚐到獲利回收的果實,例如梵東根、杜菲、瓦沙雷利、亨利·摩爾等。法國行情公司針對「美術類全球藝術價格指數」所做的統計,2004年光以紐約拍賣市場就有18.2%來自回鍋拍品。十年前平均每投資100美元買入一件藝術品,現在的價值就平均成長了53%,達到153美元,形成轉售拍賣的一大誘因。

而在華人藝術拍賣市場上,同樣也出現類似的趨勢,近現代書畫、中國第一、二代美術家都有暢旺的買氣,尤其是華人的早期油畫與雕塑作品,二十年前還少人聞問,十多年前才開始逐漸在台灣藝術市場萌芽。最近兩三年東南亞及香港、大陸收藏家陸續加入競技場,無論是海外華人、早期中國油畫家,甚或幾位台灣前輩畫家,其作品皆出現激烈搶標,形成價格不斷翻升的情況。

本文所提的轉售品主要探討「拍賣會」的交易,因為拍賣公司採取競價方式,成交金額公開化、透明化,並且隔年有出版社發行拍賣年鑑檔案,民眾容易掌握市場資訊。而畫商或畫廊的私人仲介,因成交金額未公開,在此暫不予討論。筆者整理了一份「2004華人西畫轉售拍品一覽表」,採樣去年近四十幅價值成長亮麗的拍品,提供收藏迷參考。

大師作品競標意願濃厚,非主流拍品逢低買進

轉售品並非全面性的增值,然而肯定是原收藏者認可的價格,尤其是大師拍品有濃厚的競標意願,資歷較輕的拍品則未必漲價,有時因為原藏者有意轉變收藏風格,願意以較低價格吸引買家,所以拍賣市場有時的估價會比第一市場更有競爭力,構築成一個有趣的交易平台。

二十世紀華人西畫藝術家中,林風眠的作品在拍賣市場一直有驚人的交易量,其中油畫的轉售價格更是出現急漲的情況,一幅描寫玉米採收的油畫 《豐收圖》,1989年10月在香港以32萬港元拍出,十三年後的2002年10月,這幅畫重新現身香港拍賣場,以535萬4100港元成交,寫下林風眠的最高拍賣紀錄,價格成長了16倍之多,轟動兩岸三地的藝術市場,至今仍高掛藝術家成交排行榜的榜首。隔年,一幅曾經在1996年4月14日台北拍賣會以台幣313萬元成交的《漁獲》,七年後以460.02%漲幅的398萬3750港元(約台幣1752萬8500元)易主,目前居林風眠個人拍賣排行第四名。林風眠的油畫作品真跡稀有難尋,率先帶動了西畫拍賣的回籠風潮。而繼油畫價格急漲後,水墨畫作行情更是一路看好,2004年香港秋季拍賣會,一幅林風眠的《四美圖》就以高於低標七倍多的510萬2400港元拍出, 刷新個人彩墨畫的拍賣新高紀錄(林風眠所有媒材拍賣排行第二名),將畫家的人氣推向高峰。

趙無極也是另一位熱門的轉售對象,由於具有國際市場的規模,因此不論高價位油畫、中價位水墨、水彩,甚至低價位的版畫作品,都出現買氣活絡的景況。2004年大大小小的趙無極畫作拍賣流標率趨近於零。然而就價格漲幅而論,自然以高價位的升值空間最大。2004年度的各家拍賣名單裡,至少有七件回籠的拍品,距離上次拍賣時間短則一年,長則七年多,當然短期的獲利不若長期投資者。從歐美藝術市場歷史來看,超級大師的作品一直有升值空間,即使過了十年、二十年,甚至百年,仍舊有強大的價格支撐,這也是為何收藏家對於華人大師代表的趙無極情有獨鍾。趙無極的轉售拍品中以1950、1960年代油畫的價格成長率最高。1997年前買進趙無極油畫的收藏家,至少約有一倍以上的升值空間。

(二)朱德群台北拍場狂飆,法國市場跟著震動

過去一年裡,朱德群畫作價格的成長幅度就更加驚人了,由於他的行情距離同儕大師趙無極仍有相當的差距,連東南亞、歐洲的畫商、收藏家,都看準這波商機。 2004年度中至少有六件轉售拍品出現在台北、香港及巴黎的拍賣市場上。1950-60年代早期畫作的漲勢尤其凌厲,一幅2003年底在巴黎不到四千歐元(約台幣17萬元)售出的小幅早期紙本油畫,半年之後在台北羅芙奧拍賣以近八倍的成績拍出,同場拍賣會另一幅1992年的油畫《曙光》則拍出台幣236萬元,超過了預估低標的四倍之多。2005年1月7日出刊的《德福奧拍賣公報》(la gazette de Drouot)報導這項成績,文中還特別介紹羅芙奧藝術集團。2004年春季拍賣會為朱德群的畫價上漲鳴槍起跑,此後價格一路持續翻揚,羅芙奧秋拍一幅《雪景》更以台幣1645萬元,創下朱德群的全球拍賣新高紀錄。近期連國外畫商也大幅跟進買入,市場到處找尋朱德群作品。

(三)吳冠中持續風靡,多位藝術家各領風騷

吳冠中對畫作形式美感要求嚴謹,在大華人圈有廣大的收藏族群。從1980年代開始,畫價一直有穩定的成長,水墨畫尤其受歡迎。投資七年時間約有兩倍的升值,近期油畫作品的漲幅更可觀,過去藝壇人士將吳氏認定為水墨畫家,因此油畫價格不及水墨畫。近期隨著評述介紹及收藏家觀念的改變,油畫價格反而有絕佳的表現空間。2004年有三幅轉售的吳冠中油畫以及一幅水墨畫,每幅成交金額都有極佳的成長率。

2004年華人藝術拍賣中有多件回籠拍品締造佳績,例如已故的畫家王悅之、陳澄波、徐悲鴻、潘玉良、關良、常玉、廖繼春、丁衍庸、朱沅芷、龐薰、趙春翔、洪通、席德進等,在2004年各有一、兩件回籠拍品,讓原有的收藏家荷包滿滿。

東南亞、香港、中國收藏家進場加溫

東南亞市場的藝術收藏家主要集中於印尼與新加坡兩地,這些國家住有相當比例的華人,出入拍場購買藝術品需有一定的財力支撐,經濟寬裕的華裔商人,就成為國際藝術市場的尖兵。東南亞藝術的貨源選擇逐漸枯乏之際,具有華文背景的收藏家,自然而然會轉向題材更寬廣的華人西畫及中國書畫。千禧年後龐大的資金陸續湧入華人拍賣市場,2004年達到巔峰,近期中港台油畫市場的繁榮,東南亞買家扮演了舉足輕重的角色,印尼收藏家目前的收藏方向即是藝術市場的主流,如早期油畫家林風眠、徐悲鴻、常玉,以及仍在世的趙無極、朱德群、吳冠中等高價位拍品,而新加坡收藏家則以中價位的張曉剛、方力均為代表的新中國當代藝術,台灣的席德進、趙春翔、朱銘、邱亞才等人在東南亞一帶也有一定的支持者。

有鑑於起步較晚,這批新興收藏家一開始就選擇明星拍品當作入門標的,期望在短時間內收藏到一流的拍品,在過往的收藏歷史中不乏成功的案例,後人起而效尤自然合情合理。華人西畫市場因為有東南亞買家的加入,市場規模更形擴大,流通更廣,無怪乎歐美各地已經注意到這塊市場,開始有零星收藏投資者游向此地,我們樂見這種現象的產生。未來,華人藝術可望成為全球拍賣市場的主軸之一。

香港本地的收藏家過去比較看重書畫,對於油畫興趣不高,不過最近兩年的情況逐漸改變,西畫拍賣會出現多位香港藏家參與競標,有時勢在必得的豪情氣魄不輸印尼收藏家。香港經濟走出九七回歸後的低迷,房地產及股市經濟活絡,藝術市場也相當蓬勃。近來兩岸三地的經濟關係密切,收藏範圍的分界也愈形模糊,可以預見未來華人藝術拍賣的風格會愈來愈接近。

隨著中國經濟的改革開放,政府帶頭推廣文化資產保護的觀念。2002年修訂了《文物保護法》明定允許私人收藏,民間私人收藏風氣開始傳播,促成大量海外文物與藝術的回流,在西畫這一範疇中,早期油畫藝術品多已流通海外,大陸的博物館、美術館的第一代油畫收藏幾近空白,由於精品多數為台灣收藏家所有,因此香港、北京、上海等地的拍賣公司數年來不斷跨海徵件。過去中國的收藏家有重水墨輕油畫、重具象輕抽象的傳統,近來人們重新認識油畫藝術的趣味,加上華裔大師趙無極與朱德群的抽象繪畫當道,也促使中國收藏家的品味逐漸轉向多元化。這項改變有助於擴大華人西畫的版圖,兩岸收藏家應樂觀其成。

台灣藏家是目前華人西畫轉售品的最大賣方

台灣介入華人西畫市場的歷史最久,尤其是中國第一、二代重要油畫家的作品有半數以上都被台灣畫商、收藏家搶先購藏。去年香港及上海拍賣市場就出現兩場台灣收藏家專拍:「國巨基金會」與「山藝術基金會」,成交情形頗佳。不可諱言的,華人西畫二手市場的來源賣方泰半來自台灣藏家。「藏富於民」,台灣歷經經濟成長減緩以及產業外移之後,財富仍然可觀,收藏風氣更加普及,除了資深藏家在藏品風格轉型,拍賣市場代代皆有新人出,在東南亞、香港、中國買家的競爭環伺下,台灣收藏家在拍賣場的實力仍不容小覷。

2005年春季拍賣類似的台灣私人收藏專拍還會繼續登上華人西畫市場,轉售品比例的增加,證驗了藝術家的價值提高,促使擁有者的脫手意願。不過,切莫過於操作短線,只以價格為導向,除了金錢遊戲,是否還考慮顧及藝術鑑賞的本質,或陶冶心靈的趣味呢﹖誰知在市場週期性的調節模式裡,賣家是否有把握一定賣在行情高點上呢?或者買家一定能買在行情低點呢?這可就考驗著大家的智慧了。

2004年華人西畫轉售拍品一覽表(取樣)

留言

張貼留言