華人西畫拍賣市場的發展沿革

Odile Chen 陳惠黛 / Art & Investment No. 5 藝術與投資第五期 / 2003-09-01

華人的藝術市場主要分布於台灣、香港、中國大陸三大區塊上。各地的發展背景及其模式不盡相同,而「二十世紀華人藝術」項目,卻和台灣的藝術市場波動息息相關,尤其是台灣幾乎主導了華人西畫的市場走向,在此,且讓我們梳理此一充滿趣味而仍顯露新鮮的領域,進而探索華人藝術的發展歷程、市場區隔以及各區收藏家的品味差異吧!

華人西畫市場的緣起及其市場分布

(一)台灣

華人西畫市場的歷史不長,其中又以台灣的發展較為全面,從台灣開始建立畫廊、繪畫市場,發展至今也僅約三十年的時光,相較於西洋藝術市場的百餘年歷史,的確仍十分年輕。二次世界大戰爆發之前,台灣前輩畫家陸續自海外歸國,有的投身教育,有的組成畫會,在他們創作力最旺盛的時期,台灣還沒有產生畫廊經紀制度、拍賣市場,當時的畫家想要靠賣畫維生,幾乎是不可能的任務,僅憑藉好友的捧場與贊助者資助的形式,勉以維持。

1970年代以後,台灣逐漸出現美術雜誌、畫廊,以及較多的美術展覽;1980年代,隨著經濟起飛,台北、台中也先後設立公立美術館,知名畫家的銷售漸漸可以倚賴經銷商的推廣,到了1980年代末以後,在房市、股市的熱烈帶動之下,藝術市場開始蓬勃起飛,出現一股所謂「台灣錢淹腳目」的熱潮。

1990年底,白省三率先在台灣創立傳家拍賣公司,看畫展、參加拍賣會,立即成為台北人的一種時髦休閒活動。1992年春天,蘇富比公司見此商機,也從香港跨足台灣拍賣市場,舉辦第一場西畫拍賣時,成交率即達到九成以上,成果斐然。隔年,佳士得緊隨在後,亦渡海來台舉行古典時期與十九世紀西洋油畫珠寶的第一場拍賣,由於未能掌握台灣收藏家品味,初期的叩關過程並不順遂;後來改採台灣本土畫家與早期海外華人畫家的方向,成績才告奏效。

1990年代初期,儘管市場普遍受到日本泡沫經濟化的心理衝擊,美術界普遍預期將進入一個不景氣的階段。然而,買賣公開化的藝術拍賣,反而能受到收藏民眾的青睞,一場拍賣會下來,往往有數千萬台幣的業績進帳。1995年至1997年期間是台灣拍賣景氣最好的時期,光是台北就同時存在五到六家拍賣公司,每年春、秋兩季的拍賣會,在台灣創造數億至十億台幣的市場產值。

本土藝術拍賣業先驅傳家拍賣公司,主打台灣前輩與中青輩畫家拍賣業務卓然有成,後又加入中國書畫的拍賣,在外商拍賣公司挾其龐大資源的競爭壓力之下,亦能有出色的業績表現。後來台灣又陸續成立慶宜、標竿、甄藏、景薰樓幾家拍賣公司,也採取類似的業務方向,共同分享台灣的拍賣市場。然而在1990年代末,隨著台灣產業外移的結果,錢潮也逐漸轉向對岸。整體市場的萎縮是可以想見的,當然拍賣市場的規模也逐漸受到影響;除了中部仕紳後人經營的景薰樓之外,其他本土的拍賣公司逐漸悄聲歇息。

台灣兩家外商拍賣公司分別在1999、2001年陸續撤離台灣市場,合併原來香港分公司的拍賣,儘管撤離之前在台北的拍賣都有八成左右的成交率、經營績效其實不惡,但總公司面臨官司反托辣斯法官司纏身,以及因應全球經濟不景氣,配合人事瘦身之後,仍執意裁撤台北或其他分店的拍賣會業務。

1999年6月的羅芙奧藝術集團 ,以法國百年拍賣老店德福奧的技術支援優勢,逆勢操作,無懼景氣的低迷,在台北成立拍賣業務與西洋藝術仲介。雖得益於外國的專業奧援,其經營團隊還是來自台灣,拍賣業務除了西畫雕塑之外,也曾舉辦過手錶、Art Deco傢俱、雜項的拍賣,在台灣拍賣業中獨樹一格。在歷經九二一震災與美國九一一事件的影響下,的確渡過一段艱辛的草創階段,但好的藝術品其實不受景氣的影響,在經營者的堅持及台灣收藏家的鼓勵之下,成軍四年來,愈走愈穩,羅芙奧以「大華人藝術」為拍賣主軸,善用海內外人脈資源,也為自己走出一條道路。目前,台灣的藝術拍賣業務以台北的羅芙奧、拍立得(複合式畫廊與拍賣業務)以及台中景薰樓較具規模。

現在台灣面臨經濟衰退的考驗,台灣拍賣業有中國、香港兩大勁敵的競爭,應該將視野放大,推出高品質的拍賣主題;而收藏家則能因應合宜的收藏策略,逢低進場,找出台灣市場的優勢所在,才能再開創另一階段的榮景。

(二)香港

香港的藝術拍賣市場起步較早,可以上溯自二十世紀1970年代,當時香港經濟剛剛起飛,社會逐漸富庶起來,產生許多富裕的中產階級,富人開始收購文物、古玩及書畫。1973年,蘇富比與英資公司連卡佛在香港合組分公司,成為外資首家進軍香港的國際拍賣公司。香港第一場拍賣以中國文物、古董等藝術品為主,但買家幾乎都是日本人,經歷過一段摸索的時期。佳士得隨後也進入香港拍賣市場。

香港一直都是中國古董、書畫的亞洲拍賣中心,和紐約、倫敦形成三足鼎立的局面。而香港文物的崛起,主要得利於它的特殊歷史與地理背景,它是一處具有中西文化交融背景、十足國際化的自由港,早年因經濟發達 、政治穩定 ,故而能成為世界各地古董市場的一個重要集散地。台灣和大陸之間的文物交易也是透過香港當作轉運站。香港的荷李活、雲咸街一帶則是舉世聞名的古玩區。香港地區除了有兩大外商拍賣公司之外,也有一些本地拍賣公司 ,但幾乎都以拍賣古董、書畫的市場為主 。1990年代台灣經濟的起飛,古董文物收藏家進軍香港拍賣會,更加活絡當地的文物交易市場。

1990年代華人西畫的拍賣一直以台灣為中心,1999年蘇富比撤出台灣市場,將台北與新加坡業務併入香港公司,以及兩年後佳士得的西畫拍賣從台灣移至香港,才使得香港的西畫市場受到重視。就成效而言,後者比前者顯得突出。香港的西畫拍賣內容,以中國大陸與海外華人藝術為主,台灣本土畫家僅有前輩畫家得以勝出,台灣中青輩的畫家在香港是不受重視。在佳士得撤出台北後的三場拍賣中,明星級的拍品多被台灣的收藏家買回來,一部份是基於民族情感因素,還有一部份是台灣收藏家的收藏方向較為多元。但這來回運費、匯兌差價以及外商公司將近兩成的買方佣金,的確也增加台灣收藏家不少成本的支出。

日前,香港因為有意推動基本法第二十三條的立法 ,引爆五十萬人民上街示威抗議 ,中國政府顯然有意收回賦予香港五十年高度自治的承諾,香港自由貿易的局面出現變數,在中國內地的強大競爭力之下,原本的優勢是否逐漸喪失,香港的經濟是否會繼續走下坡,以及未來台北、香港的交流是否會受到衝擊,都值得我們密切關注的課題。

(三)中國大陸

西畫在1980年代的中國大陸幾乎乏人問津,雖然共產制度逐漸修正,有意朝開放部份的商業活動,但是各類型的拍賣公司尚未在中國建立。此時,香港、台灣已經有商人逐步登陸中國 ,以低價向畫家或家屬蒐購藝術品 ,此時中國大陸內地的市場以書畫、古董文物和當代藝術居多,第一代、第二代油畫家則到1990年代初期才受到重視。

由於長期漠視早期畫家的西畫創作 ,中國油畫史上幾位早期重要畫家的作品,除了博物館、美術機構內原始的收藏之外 ,大多已經流入台灣。這些受歐美、日本繪畫風格影響的新派油畫,1990年代中期以前在中國是不受青睞的。中國基於政治、社會的背景因素,對社會寫實繪畫較為鍾愛。

拍賣業在中國得到真正的發展是1990年代以後的事了,而且多有官方色彩的支持。中國國務院於1992年頒佈《關於公物處理實行公開拍賣的通知》,1996年實施《拍賣法》,才逐漸有拍賣業的成立。中國第一次舉辦藝術文物拍賣,是在1992年深圳的一場名人書畫專拍。1993年上海人創辦朵雲軒拍賣公司,專門拍賣近現代名家書畫。中國的經濟改革開放是由南方開始,因此造就廣東一帶的旺暢金流。1994年開始中國才擁有實質的藝術品二手市場,即藝術拍賣市場。1995年經過一年的不景氣以後,1996年起發展的速度即逐漸加快腳步,在北京、上海、廣州等地形成據點。

中國大陸的華人西畫拍賣重鎮在北京,上海次之。經營西畫拍賣者,北京有中國嘉德、北京瀚海以及較晚成立的華辰。上海則以上海國際、朵雲軒與後來的崇源為代表。中國的西畫拍賣項目初期以解放之後( 1949後 )蘇聯派寫實風格繪畫為主,並加入中國行情看俏的「八五新潮」(1985)、「後八九中國當代藝術」以及1990年代新興的當代藝術,有的還以清代油畫或月份牌等風俗繪畫入拍。中國書畫拍賣規模很大,1996年一幅傅抱石的水墨畫,拍出1078萬人民幣(約3342萬台幣)的紀錄,曾創下近現代書畫的紀錄。至於中國西畫拍賣市場由於起步較晚,第一代、第二代油畫家的供給方面,顯得明顯不足,更遑論早期海外華人藝術這塊早已被台灣、香港攻佔山頭的領域。

中國初期西畫拍賣作品良莠不齊,作品爭議性很大。而隨著近年經濟開放,兩岸藝術市場的資金也產生流動,初期台灣畫商到中國拍賣場競標西畫拍品,在台灣轉手賺得利潤;後來,北京、上海等拍賣公司轉而頻頻來台徵件。全國上下鼓吹民族主義的情感,官方色彩濃厚的拍賣公司,除了著眼於中國大陸持續上漲的經濟力,自然也深諳遵循政府鼓吹中國文物藝術品回流的口號之必要。在古董文物、書畫方面,官方機構帶動企業家競標之下,似乎也起了很大的作用,近兩年中國內地的文物拍賣屢創高價。不過,就西畫方面,中國拍賣市場拍品的價格和質量,雖有明顯的進步,但仍然和香港、台灣有一段距離。

自從2000年香港出現「圓明園遺珍」拍賣事件之後,中國大陸掀起一波文物保護的熱潮。2001年大陸文化部長在第九屆全國人大常委會第二十四次會議上提出「中華人民共和國文物保護法(修訂草案)」,強調大陸禁止設立中外合資、中外合作和外商獨資的文物購銷經營單位或經營文物拍賣的企業。此外,中國國家文物局自2002年起,基於文物保護原則下,開始執行的新規定 ,受國家保護的著名書畫家已多達385位。其中,作品一律不准出境者,包括王式廓(1911-1973)、何香凝(1878-1972)、李可染(1907-1989)、林風眠(1900-1991)、徐悲鴻(1895-1953)、高劍父(1879-1951)、黃賓虹(1865-1955)、董希文(1914-1973)、潘天壽(1897-1971)等10位藝術大師;作品原則上不准出境有劉海粟(1896-1994)、吳作人(1908-1997)、顏文樑(1893-1989)等23位 ;還有精品與代表作品一律不准出境者,則包括丁衍庸(1902-1978)、關良(1900-1986)、朱屺瞻(1896-1996)在內等107人。

在官方嚴格的把關之下,有意在中國競標受保護畫家的藝術品,似乎只能將拍品留在中國,或者循法律之外的途徑,但這使得外來買家於競標時拍賣產生疑懼,因此這也是中國拍賣業所必須解決的難題之一。而大陸市場自從進入世界貿易組織之後,外資公司對此市場保持高度興趣,拍賣業亦然。不過在中國政府的層層法律保護傘之下,至今外資公司只能設置辦事處蒐集相關情報,尚無法成立獨立的拍賣公司。而未來如果法令仍無法鬆綁,政府減少對金融匯率的管控 ,讓經濟市場自由化,外資若想分食這塊大餅 ,恐怕還須要一段時日的觀察與審慎評估。自由開放的市場制度,對於十足資本化的拍賣事業何其重要,西方的拍賣歷史已有數百年之久,如果中國的市場可以更為開放,相信前途不可限量。

(四)東南亞與海外各地

東南亞一帶的華人移民很多,尤其以新加坡、馬來西亞和印尼等地,華人企業家掌控相當大比例的經濟力。華僑對於母國文化仍有深厚的情感,因此對於華人藝術也頗有的熱情,從1990年代台灣、香港等地,頻頻有東南亞買家現身,即可看出一些端倪。

東南亞本身並沒有建立華人藝術的拍賣,但有經營華人藝術的畫廊。而羅芙奧也在新加坡設有據點,密切注意當地的藝術收藏動態。此外,中國有幾位藝術家和南洋一帶有過淵源,例如徐悲鴻、周碧初和吳冠中等。因此,在當地也有一些忠實的收藏群。但近年,華僑企業家歷經過亞洲金融風暴的衝擊,以及當地排華情緒高漲所致,華僑收藏家轉而行事低調,不誇言財富。不過,以他們多年積累的收藏實力,仍為大華人地區一處值得觀察的市場。

華人西畫其實也曾側身在英、美、法等地的拍賣市場。多位早期華人海外藝術家的作品,如常玉、趙無極、朱德群等,都曾經是外國人率先經營的藝術家。在國際網路資訊交流尚未普及之前,許多台灣的畫商和收藏家,搶得機先注意到海外尤其是法國的拍賣會,以較低的價格拍回畫作,再運回台灣配合畫展轉售,成果相當豐碩。流落在海外的華人藝術家曾經大量回流台灣,如今這樣的機會相對減少了,偶而零星出現,也能造成搶購,例如今年英國拍賣場上出現的趙無極1950年代瓶花靜物,競爭激烈,以高於預估價數倍的13萬多美金拍出,買家自然是來自趙無極迷最多的台灣。國外的收藏家或畫商也逐漸了解,唯有以大華人藏家為對象或委託台灣或香港拍賣公司,創高價的機會相對而言是比較多的。

華人西畫市場的區隔以及繪畫收藏之異同

(一) 台灣偏好油畫,寫實、抽象都有人愛

1990年代之前,台灣收藏家的收藏尚未建立系統,在講求人脈關係以及友情贊助的收藏動機下,形成涇渭分明的收藏品味:由於台灣本土藝術家受日本遺風影響,學習西畫者居多,台灣籍收藏家因而偏好油畫;在自大陸渡海來台的藝術家,則以水墨創作為大宗,外省籍的收藏家對書畫懷有好感,因而在收藏界上似乎也反映出所謂的「省籍情結」效應,這也許和李登輝執政十二年期間對本土畫家的偏好起了帶頭作用不無關連。初期台灣收藏家以醫生、企業家,或是迪化街的金主居多。後來,在美術館舉辦畫展、畫廊的經營推動,以及鼓勵投資的觀念之下,這種初期形成的「省籍情結」也逐漸消弭,藝術收藏朝向開放、多元的面向。

台灣因為地處亞熱帶,島嶼型的氣候比較潮溼,收藏家普遍認為油畫的收納、保存比較簡單,因此也養成選購油畫的流風。從台灣畫廊業的經營內容,以及拍賣類型場次的多寡來看,西畫的確明顯比水墨書畫顯得蓬勃許多。

1990年代台灣的藝術市場也曾經出現過幾波不同的潮流,主要與畫廊、拍賣公司的運作有連動關係。1990年代初期百家爭鳴,老、中、青三代各領風騷,海外華人也有市場,以具象風格的接受度偏高。當時全台灣出現數百家的畫廊,而以台北為例,根據統計,畫廊數超過百家,主要集中在忠孝東路的阿波羅大廈和敦化南路等東區商圈;而美術類雜誌如《藝術家》(1975年6月創刊至今)、《雄獅美術》(1971年3月創刊,1996年11月停刊) 、《藝術貴族》(1990年5月復刊,1993年12月停刊)等廣告業績很好,裡面滿滿的畫展訊息。後來又有《典藏藝術》(1992年10月創刊,2000年4月起改為《今藝術》與《古美術》)、《炎黃藝術》(1989年創刊 ,後改名《山藝術》,1997年停刊),以及畫廊協會的《畫廊導覽》與南畫廊發行的《台灣畫》雜誌,共同加入1990年代初期的台灣藝術市場,可以想見當時藝術市場之繁榮,其中以台灣前輩畫家陳澄波、郭柏川、廖繼春、李石樵、楊三郎、洪瑞麟、李仲生等最為突出,而早期海外華人以常玉、潘玉良二人的行情最高,平均每幅油畫幾乎在數百萬台幣以上。

1990年代中期之後,台灣老畫家如李石樵、楊三郎、洪瑞麟、顏水龍等相繼凋零,原本已有相當收藏群的前輩畫家,更是成為熱門的收藏對象。從當時業績長紅以本土畫家為主軸的傳家拍賣公司以及多家同類型拍賣公司的成立,即可證明。而幾位在世的老畫家也有不錯的成績。

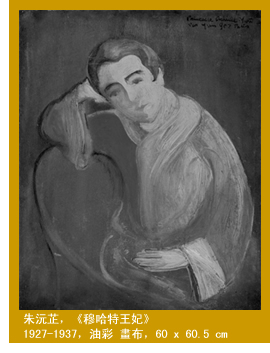

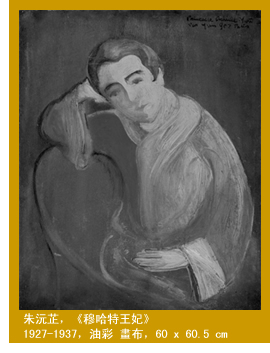

1995年隨著已故旅法藝術家常玉的專拍題材出現,1995年秋天常玉的《白蓮》(請參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)以1325萬台幣成交,在當時打破藝術家的個人記錄;而後來1997年台北市場又再度出現「常玉收藏專拍」,將常玉的畫價再度提升;潘玉良以其坎坷生平受到收藏家的矚目,1994年鞏琍演出潘玉良傳記電影《畫魂》,以及1995年國立歷史博物館的「雙玉交輝--常玉、潘玉良畫展」的推波助瀾之下;常玉、潘玉良的作品幾乎成為多家拍賣公司目錄封面的主要人選。另一位早期海外畫家朱沅芷,雖然擁有固定的收藏群支持,但由於拍賣場上精品難尋,也不易創下佳績,但在1999年市場出現一批藝術家前妻海倫收藏的畫作之後,朱沅芷的《吹笛者》(自畫像)(參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)畫作出現一千萬台幣以上的行情,算是補漲,以他的美術地位,當然值得這個價格。

1995、1996年開始以往難得一見大陸第一代油畫家的作品,逐漸零星出現在拍賣場上,一方面幾家經營中國油畫的畫廊和拍賣公司的默契,意圖共同創造雙贏局面。另一方面也正是因勢利導,拍賣公司了解市場的趨勢正在產生微妙變化,主動出擊徵求這類拍品。過往台灣前輩畫家或早期海外華人掛帥的拍賣市場,也因為中國大陸第一、二代油畫家的出現,出現重新盤整。因為大陸畫家的價格比較便宜,而形成一波收藏的風潮。

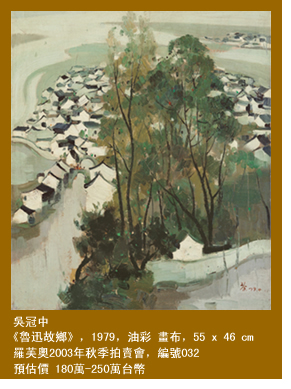

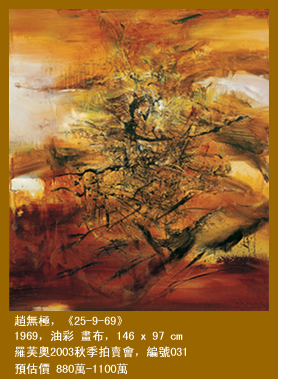

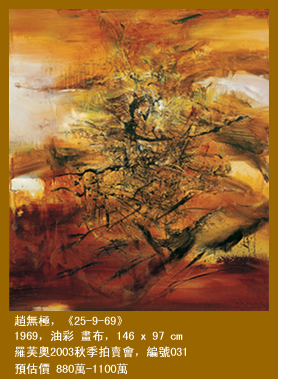

此時藝術市場中收藏家的投資標的,也轉而尋求比較便宜的海外第二代畫家,也就是戰後留學海外的藝術家,如法國的趙無極、朱德群,以及受李仲生影響頗深的1960年代兩大前衛團體東方、五月 。台北、台中兩地畫廊相繼推動抽象畫展 ,也使得市場出現一波收藏抽象繪畫風潮,尤其以中部新崛起的收藏家最為顯著。這波抽象風潮造就了畫家趙無極和朱德群等人的行情,在1995年以前兩人的拍賣成交價,超過一百萬台幣者屈指可數,自從1998、1999年之後,價格更是一飛沖天,至今仍是收藏家追逐的目標。

近來,台灣藝術市場朝向「大華人藝術」的均勢,無論是台灣、海外或中國的藝術家,只要品質好、價位合理都能獲得青睞。經過十餘年的起起落落,台灣收藏家呈現前所未有的理性與積極,即使景氣不佳,更應該慎選收藏標的,著眼於投資與品味的角度,台灣收藏家的表現可圈可點。

(二) 香港藏家喜愛古董與書畫名家、油畫收藏未成系統

香港和台灣都是移民社會所組成,也曾經是帝國的殖民地,但兩地出現極為不同的文化特色。台灣有日本思想影響,香港則受到英國文化的浸染。

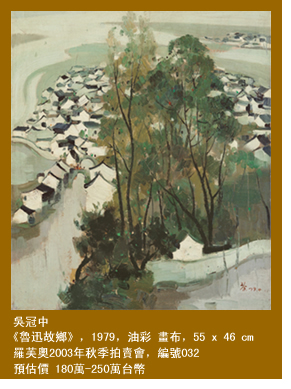

香港人中有不少來自上海的移民,講究西式作風,注重交際與排場,然而社會貧富差距。在收藏方面,講求古風,因此古玩、書畫一直都是香港拍賣場上的主流,收藏界成立自己的私人美術館,收藏歷史有的可上溯至1960、1970年代。1990年代,台北、香港分別展開繪畫藝術拍賣,在西畫方面,兩地的發展也有先後的差別。例如,香港收藏家很早開始收藏吳冠中作品,甚至創造數百萬港幣的高價紀錄,不過初期他的作品對台灣收藏家顯得相當陌生。現在,台灣對於早年杭州藝專畢業的吳冠中,也產生不少死忠的收藏迷。香港收藏家對於出生於廣東的藝術家也有偏好,如林風眠、關良、丁衍庸等。

不過有些品味差異就讓台灣與香港等地產生不一樣的面貌,此時香港和中國則有比較多的相似之處,那就是香港收藏界喜愛的當代畫家陳逸飛,至今仍難以打進台灣收藏圈,一方面或許也是價格過高,藏家疑慮上漲空間有限吧 。在另一方面 ,還是文化上的隔膜。陳逸飛是上海人,和香港電影界淵源頗深,他筆下所描繪的1930年代上海風華,紙醉金迷的黃金歲月,非常能夠打動香港藏家的心。目前最高紀錄為1574萬台幣,1997年所創下。1990年代初期香港有出現一位明星級的寫實主義油畫家劉宇一,在義賣會中《良辰》拍出2300萬港幣的紀錄。(這項紀錄未被筆者收錄於本次季刊的二十大西畫名單中,筆者認為此拍賣非關商業所致,目前這幅畫收藏於毛主席紀念堂)。

2002年香港拍賣場上噴出多筆破紀錄的行情 ,一幅張大千(1899-1987)的《潑彩朱荷屏風》以2022萬港幣(9100萬台幣)高價,創下中國近現代繪畫拍賣紀錄;在西畫方面,打破個人拍賣成交紀錄有陳澄波(《 嘉義公園 》,約2582 萬台幣)、趙無極(《1.4.66》, 3370萬台幣)、林風眠(《豐收圖》,約2389萬台幣)、吳作人(《 轟炸重慶 》,約769萬台幣) ,據悉上述幾幅西畫的買家多來自台灣(參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)。由此證明,台灣收藏家仍然對香港西畫拍賣有著舉足輕重的影響力,當地的收藏家偏愛古董書畫是毋庸置疑的。不過,即使在文物、古董上,台灣「清翫雅集」等著名藏家至今在香港文物界有一定的地位。

(三) 中國市場社會寫實吃香、水墨書畫容易親近

截至目前為止,中國全國各地的美術拍賣公司至少超過26家,但其中一半以上都以經營文玩、書畫為主,兼營西畫者僅有不到10家,可見得中國仍以水墨書畫為大宗。去年,宋徽宗《寫生珍禽圖》以2530萬人民幣也寫下創下拍賣新天價。今年出現的宋代米芾(1051--1107)書法《研山銘》,中國政府編列2999萬人民幣,以行政命令方式,向中貿聖佳拍賣公司拍得,創下中國書畫最高拍賣價紀錄。

中國拍賣業務起步得慢,就連收藏也是如此,初期買家多來自海外,抑或是國內官方機構和政經色彩濃厚的企業家,私人收藏家尚未建立氣候。基於愛國心與民族情感,描寫解放後的農工兵運動的主題,常常能引起內地人的共鳴。以1995年出現的一幅劉春華的——《毛主席去安源》,在北京拍出605萬人民幣(約1876萬台幣),創下當時中國大陸內地的油畫拍賣最高價,買家是官方的中國建設銀行廣州分行 。當時畫家51歲,論資歷與知名度,都不若其他前輩畫家,但由於題材特殊,對中國人民有特殊情感,才創下如此高的紀錄。

類似的例子出現在今年7月北京的一場拍賣上,高小華的一幅三聯作大畫《趕火車》,細膩描寫社會底層民眾趕火車的生活情景,使得今年48歲的藝術家創下363萬人民幣(約1500萬台幣)的個人最高拍賣價紀錄。台灣的《藝術新聞》雜誌曾猜測此幅畫的買主是台灣企業家,但尚未得到證實。

中國大陸的收藏家受共產社會主義的影響,除了偏好社會寫實風格之外,對肖像畫也是情有獨鍾,如領導的畫像、或是勞動的群像,或是邊疆異域的老人、小孩,抑或是描寫女性柔美的畫像等。相較之下,台灣收藏家固然也喜愛人物繪畫,但比例上不比靜物、風景等題材多,而且,台灣收藏家不會獨愛一種風格,收藏的範圍較廣。因此,從兩岸的拍賣目錄也可看出其中的差異。

上海曾經出現一位聞名兩岸三地的收藏家,但如曇花一現,那就是上海錦江集團的陳邦可,他的收藏從西洋畫家,到近、現代書畫,到吳冠中、陳逸飛,還有當代藝術家張曉剛、方力均等,1994年曾經以286萬人民幣(約887萬台幣)拍得陳逸飛的《山地風》,創下當年中國油畫拍賣價的最高紀錄,據了解他的藝術收藏多達5000件。但或許是鋒頭太健,他的財富受到注意,2001年因逃漏稅被逮捕入獄,震驚兩岸的藝術市場。

雖然近年來中國政府大力推動「藏畫於民」運動,鼓勵民眾參與拍賣,不過拍品價格不高,僅限於數百至數千人民幣的低價位拍品。根據筆者在大陸市場的訪查,中國大陸企業家仍不敢公然侈言財富,行事低調,儘管有意願進入收藏領域,還在觀望之中。美國《富比士》雜誌,每年會公佈各類財富的排行榜。對於資本主義國家,這原本是榮耀之事,但對於社會主義國家而言,公佈「一百位中國富人」可能就是一大負擔或烙印了。因此,儘管中國藝術市場看似活絡,但要建立真正的華人西畫收藏系統,仍有一段時間,等待更大的改革開放的到來。

華人的藝術市場主要分布於台灣、香港、中國大陸三大區塊上。各地的發展背景及其模式不盡相同,而「二十世紀華人藝術」項目,卻和台灣的藝術市場波動息息相關,尤其是台灣幾乎主導了華人西畫的市場走向,在此,且讓我們梳理此一充滿趣味而仍顯露新鮮的領域,進而探索華人藝術的發展歷程、市場區隔以及各區收藏家的品味差異吧!

華人西畫市場的緣起及其市場分布

華人西畫市場的歷史不長,其中又以台灣的發展較為全面,從台灣開始建立畫廊、繪畫市場,發展至今也僅約三十年的時光,相較於西洋藝術市場的百餘年歷史,的確仍十分年輕。二次世界大戰爆發之前,台灣前輩畫家陸續自海外歸國,有的投身教育,有的組成畫會,在他們創作力最旺盛的時期,台灣還沒有產生畫廊經紀制度、拍賣市場,當時的畫家想要靠賣畫維生,幾乎是不可能的任務,僅憑藉好友的捧場與贊助者資助的形式,勉以維持。

1970年代以後,台灣逐漸出現美術雜誌、畫廊,以及較多的美術展覽;1980年代,隨著經濟起飛,台北、台中也先後設立公立美術館,知名畫家的銷售漸漸可以倚賴經銷商的推廣,到了1980年代末以後,在房市、股市的熱烈帶動之下,藝術市場開始蓬勃起飛,出現一股所謂「台灣錢淹腳目」的熱潮。

1990年底,白省三率先在台灣創立傳家拍賣公司,看畫展、參加拍賣會,立即成為台北人的一種時髦休閒活動。1992年春天,蘇富比公司見此商機,也從香港跨足台灣拍賣市場,舉辦第一場西畫拍賣時,成交率即達到九成以上,成果斐然。隔年,佳士得緊隨在後,亦渡海來台舉行古典時期與十九世紀西洋油畫珠寶的第一場拍賣,由於未能掌握台灣收藏家品味,初期的叩關過程並不順遂;後來改採台灣本土畫家與早期海外華人畫家的方向,成績才告奏效。

1990年代初期,儘管市場普遍受到日本泡沫經濟化的心理衝擊,美術界普遍預期將進入一個不景氣的階段。然而,買賣公開化的藝術拍賣,反而能受到收藏民眾的青睞,一場拍賣會下來,往往有數千萬台幣的業績進帳。1995年至1997年期間是台灣拍賣景氣最好的時期,光是台北就同時存在五到六家拍賣公司,每年春、秋兩季的拍賣會,在台灣創造數億至十億台幣的市場產值。

本土藝術拍賣業先驅傳家拍賣公司,主打台灣前輩與中青輩畫家拍賣業務卓然有成,後又加入中國書畫的拍賣,在外商拍賣公司挾其龐大資源的競爭壓力之下,亦能有出色的業績表現。後來台灣又陸續成立慶宜、標竿、甄藏、景薰樓幾家拍賣公司,也採取類似的業務方向,共同分享台灣的拍賣市場。然而在1990年代末,隨著台灣產業外移的結果,錢潮也逐漸轉向對岸。整體市場的萎縮是可以想見的,當然拍賣市場的規模也逐漸受到影響;除了中部仕紳後人經營的景薰樓之外,其他本土的拍賣公司逐漸悄聲歇息。

台灣兩家外商拍賣公司分別在1999、2001年陸續撤離台灣市場,合併原來香港分公司的拍賣,儘管撤離之前在台北的拍賣都有八成左右的成交率、經營績效其實不惡,但總公司面臨官司反托辣斯法官司纏身,以及因應全球經濟不景氣,配合人事瘦身之後,仍執意裁撤台北或其他分店的拍賣會業務。

1999年6月的羅芙奧藝術集團 ,以法國百年拍賣老店德福奧的技術支援優勢,逆勢操作,無懼景氣的低迷,在台北成立拍賣業務與西洋藝術仲介。雖得益於外國的專業奧援,其經營團隊還是來自台灣,拍賣業務除了西畫雕塑之外,也曾舉辦過手錶、Art Deco傢俱、雜項的拍賣,在台灣拍賣業中獨樹一格。在歷經九二一震災與美國九一一事件的影響下,的確渡過一段艱辛的草創階段,但好的藝術品其實不受景氣的影響,在經營者的堅持及台灣收藏家的鼓勵之下,成軍四年來,愈走愈穩,羅芙奧以「大華人藝術」為拍賣主軸,善用海內外人脈資源,也為自己走出一條道路。目前,台灣的藝術拍賣業務以台北的羅芙奧、拍立得(複合式畫廊與拍賣業務)以及台中景薰樓較具規模。

現在台灣面臨經濟衰退的考驗,台灣拍賣業有中國、香港兩大勁敵的競爭,應該將視野放大,推出高品質的拍賣主題;而收藏家則能因應合宜的收藏策略,逢低進場,找出台灣市場的優勢所在,才能再開創另一階段的榮景。

(二)香港

香港的藝術拍賣市場起步較早,可以上溯自二十世紀1970年代,當時香港經濟剛剛起飛,社會逐漸富庶起來,產生許多富裕的中產階級,富人開始收購文物、古玩及書畫。1973年,蘇富比與英資公司連卡佛在香港合組分公司,成為外資首家進軍香港的國際拍賣公司。香港第一場拍賣以中國文物、古董等藝術品為主,但買家幾乎都是日本人,經歷過一段摸索的時期。佳士得隨後也進入香港拍賣市場。

香港一直都是中國古董、書畫的亞洲拍賣中心,和紐約、倫敦形成三足鼎立的局面。而香港文物的崛起,主要得利於它的特殊歷史與地理背景,它是一處具有中西文化交融背景、十足國際化的自由港,早年因經濟發達 、政治穩定 ,故而能成為世界各地古董市場的一個重要集散地。台灣和大陸之間的文物交易也是透過香港當作轉運站。香港的荷李活、雲咸街一帶則是舉世聞名的古玩區。香港地區除了有兩大外商拍賣公司之外,也有一些本地拍賣公司 ,但幾乎都以拍賣古董、書畫的市場為主 。1990年代台灣經濟的起飛,古董文物收藏家進軍香港拍賣會,更加活絡當地的文物交易市場。

1990年代華人西畫的拍賣一直以台灣為中心,1999年蘇富比撤出台灣市場,將台北與新加坡業務併入香港公司,以及兩年後佳士得的西畫拍賣從台灣移至香港,才使得香港的西畫市場受到重視。就成效而言,後者比前者顯得突出。香港的西畫拍賣內容,以中國大陸與海外華人藝術為主,台灣本土畫家僅有前輩畫家得以勝出,台灣中青輩的畫家在香港是不受重視。在佳士得撤出台北後的三場拍賣中,明星級的拍品多被台灣的收藏家買回來,一部份是基於民族情感因素,還有一部份是台灣收藏家的收藏方向較為多元。但這來回運費、匯兌差價以及外商公司將近兩成的買方佣金,的確也增加台灣收藏家不少成本的支出。

日前,香港因為有意推動基本法第二十三條的立法 ,引爆五十萬人民上街示威抗議 ,中國政府顯然有意收回賦予香港五十年高度自治的承諾,香港自由貿易的局面出現變數,在中國內地的強大競爭力之下,原本的優勢是否逐漸喪失,香港的經濟是否會繼續走下坡,以及未來台北、香港的交流是否會受到衝擊,都值得我們密切關注的課題。

(三)中國大陸

西畫在1980年代的中國大陸幾乎乏人問津,雖然共產制度逐漸修正,有意朝開放部份的商業活動,但是各類型的拍賣公司尚未在中國建立。此時,香港、台灣已經有商人逐步登陸中國 ,以低價向畫家或家屬蒐購藝術品 ,此時中國大陸內地的市場以書畫、古董文物和當代藝術居多,第一代、第二代油畫家則到1990年代初期才受到重視。

由於長期漠視早期畫家的西畫創作 ,中國油畫史上幾位早期重要畫家的作品,除了博物館、美術機構內原始的收藏之外 ,大多已經流入台灣。這些受歐美、日本繪畫風格影響的新派油畫,1990年代中期以前在中國是不受青睞的。中國基於政治、社會的背景因素,對社會寫實繪畫較為鍾愛。

拍賣業在中國得到真正的發展是1990年代以後的事了,而且多有官方色彩的支持。中國國務院於1992年頒佈《關於公物處理實行公開拍賣的通知》,1996年實施《拍賣法》,才逐漸有拍賣業的成立。中國第一次舉辦藝術文物拍賣,是在1992年深圳的一場名人書畫專拍。1993年上海人創辦朵雲軒拍賣公司,專門拍賣近現代名家書畫。中國的經濟改革開放是由南方開始,因此造就廣東一帶的旺暢金流。1994年開始中國才擁有實質的藝術品二手市場,即藝術拍賣市場。1995年經過一年的不景氣以後,1996年起發展的速度即逐漸加快腳步,在北京、上海、廣州等地形成據點。

中國大陸的華人西畫拍賣重鎮在北京,上海次之。經營西畫拍賣者,北京有中國嘉德、北京瀚海以及較晚成立的華辰。上海則以上海國際、朵雲軒與後來的崇源為代表。中國的西畫拍賣項目初期以解放之後( 1949後 )蘇聯派寫實風格繪畫為主,並加入中國行情看俏的「八五新潮」(1985)、「後八九中國當代藝術」以及1990年代新興的當代藝術,有的還以清代油畫或月份牌等風俗繪畫入拍。中國書畫拍賣規模很大,1996年一幅傅抱石的水墨畫,拍出1078萬人民幣(約3342萬台幣)的紀錄,曾創下近現代書畫的紀錄。至於中國西畫拍賣市場由於起步較晚,第一代、第二代油畫家的供給方面,顯得明顯不足,更遑論早期海外華人藝術這塊早已被台灣、香港攻佔山頭的領域。

中國初期西畫拍賣作品良莠不齊,作品爭議性很大。而隨著近年經濟開放,兩岸藝術市場的資金也產生流動,初期台灣畫商到中國拍賣場競標西畫拍品,在台灣轉手賺得利潤;後來,北京、上海等拍賣公司轉而頻頻來台徵件。全國上下鼓吹民族主義的情感,官方色彩濃厚的拍賣公司,除了著眼於中國大陸持續上漲的經濟力,自然也深諳遵循政府鼓吹中國文物藝術品回流的口號之必要。在古董文物、書畫方面,官方機構帶動企業家競標之下,似乎也起了很大的作用,近兩年中國內地的文物拍賣屢創高價。不過,就西畫方面,中國拍賣市場拍品的價格和質量,雖有明顯的進步,但仍然和香港、台灣有一段距離。

自從2000年香港出現「圓明園遺珍」拍賣事件之後,中國大陸掀起一波文物保護的熱潮。2001年大陸文化部長在第九屆全國人大常委會第二十四次會議上提出「中華人民共和國文物保護法(修訂草案)」,強調大陸禁止設立中外合資、中外合作和外商獨資的文物購銷經營單位或經營文物拍賣的企業。此外,中國國家文物局自2002年起,基於文物保護原則下,開始執行的新規定 ,受國家保護的著名書畫家已多達385位。其中,作品一律不准出境者,包括王式廓(1911-1973)、何香凝(1878-1972)、李可染(1907-1989)、林風眠(1900-1991)、徐悲鴻(1895-1953)、高劍父(1879-1951)、黃賓虹(1865-1955)、董希文(1914-1973)、潘天壽(1897-1971)等10位藝術大師;作品原則上不准出境有劉海粟(1896-1994)、吳作人(1908-1997)、顏文樑(1893-1989)等23位 ;還有精品與代表作品一律不准出境者,則包括丁衍庸(1902-1978)、關良(1900-1986)、朱屺瞻(1896-1996)在內等107人。

在官方嚴格的把關之下,有意在中國競標受保護畫家的藝術品,似乎只能將拍品留在中國,或者循法律之外的途徑,但這使得外來買家於競標時拍賣產生疑懼,因此這也是中國拍賣業所必須解決的難題之一。而大陸市場自從進入世界貿易組織之後,外資公司對此市場保持高度興趣,拍賣業亦然。不過在中國政府的層層法律保護傘之下,至今外資公司只能設置辦事處蒐集相關情報,尚無法成立獨立的拍賣公司。而未來如果法令仍無法鬆綁,政府減少對金融匯率的管控 ,讓經濟市場自由化,外資若想分食這塊大餅 ,恐怕還須要一段時日的觀察與審慎評估。自由開放的市場制度,對於十足資本化的拍賣事業何其重要,西方的拍賣歷史已有數百年之久,如果中國的市場可以更為開放,相信前途不可限量。

(四)東南亞與海外各地

東南亞一帶的華人移民很多,尤其以新加坡、馬來西亞和印尼等地,華人企業家掌控相當大比例的經濟力。華僑對於母國文化仍有深厚的情感,因此對於華人藝術也頗有的熱情,從1990年代台灣、香港等地,頻頻有東南亞買家現身,即可看出一些端倪。

東南亞本身並沒有建立華人藝術的拍賣,但有經營華人藝術的畫廊。而羅芙奧也在新加坡設有據點,密切注意當地的藝術收藏動態。此外,中國有幾位藝術家和南洋一帶有過淵源,例如徐悲鴻、周碧初和吳冠中等。因此,在當地也有一些忠實的收藏群。但近年,華僑企業家歷經過亞洲金融風暴的衝擊,以及當地排華情緒高漲所致,華僑收藏家轉而行事低調,不誇言財富。不過,以他們多年積累的收藏實力,仍為大華人地區一處值得觀察的市場。

華人西畫其實也曾側身在英、美、法等地的拍賣市場。多位早期華人海外藝術家的作品,如常玉、趙無極、朱德群等,都曾經是外國人率先經營的藝術家。在國際網路資訊交流尚未普及之前,許多台灣的畫商和收藏家,搶得機先注意到海外尤其是法國的拍賣會,以較低的價格拍回畫作,再運回台灣配合畫展轉售,成果相當豐碩。流落在海外的華人藝術家曾經大量回流台灣,如今這樣的機會相對減少了,偶而零星出現,也能造成搶購,例如今年英國拍賣場上出現的趙無極1950年代瓶花靜物,競爭激烈,以高於預估價數倍的13萬多美金拍出,買家自然是來自趙無極迷最多的台灣。國外的收藏家或畫商也逐漸了解,唯有以大華人藏家為對象或委託台灣或香港拍賣公司,創高價的機會相對而言是比較多的。

華人西畫市場的區隔以及繪畫收藏之異同

(一) 台灣偏好油畫,寫實、抽象都有人愛

1990年代之前,台灣收藏家的收藏尚未建立系統,在講求人脈關係以及友情贊助的收藏動機下,形成涇渭分明的收藏品味:由於台灣本土藝術家受日本遺風影響,學習西畫者居多,台灣籍收藏家因而偏好油畫;在自大陸渡海來台的藝術家,則以水墨創作為大宗,外省籍的收藏家對書畫懷有好感,因而在收藏界上似乎也反映出所謂的「省籍情結」效應,這也許和李登輝執政十二年期間對本土畫家的偏好起了帶頭作用不無關連。初期台灣收藏家以醫生、企業家,或是迪化街的金主居多。後來,在美術館舉辦畫展、畫廊的經營推動,以及鼓勵投資的觀念之下,這種初期形成的「省籍情結」也逐漸消弭,藝術收藏朝向開放、多元的面向。

台灣因為地處亞熱帶,島嶼型的氣候比較潮溼,收藏家普遍認為油畫的收納、保存比較簡單,因此也養成選購油畫的流風。從台灣畫廊業的經營內容,以及拍賣類型場次的多寡來看,西畫的確明顯比水墨書畫顯得蓬勃許多。

1990年代台灣的藝術市場也曾經出現過幾波不同的潮流,主要與畫廊、拍賣公司的運作有連動關係。1990年代初期百家爭鳴,老、中、青三代各領風騷,海外華人也有市場,以具象風格的接受度偏高。當時全台灣出現數百家的畫廊,而以台北為例,根據統計,畫廊數超過百家,主要集中在忠孝東路的阿波羅大廈和敦化南路等東區商圈;而美術類雜誌如《藝術家》(1975年6月創刊至今)、《雄獅美術》(1971年3月創刊,1996年11月停刊) 、《藝術貴族》(1990年5月復刊,1993年12月停刊)等廣告業績很好,裡面滿滿的畫展訊息。後來又有《典藏藝術》(1992年10月創刊,2000年4月起改為《今藝術》與《古美術》)、《炎黃藝術》(1989年創刊 ,後改名《山藝術》,1997年停刊),以及畫廊協會的《畫廊導覽》與南畫廊發行的《台灣畫》雜誌,共同加入1990年代初期的台灣藝術市場,可以想見當時藝術市場之繁榮,其中以台灣前輩畫家陳澄波、郭柏川、廖繼春、李石樵、楊三郎、洪瑞麟、李仲生等最為突出,而早期海外華人以常玉、潘玉良二人的行情最高,平均每幅油畫幾乎在數百萬台幣以上。

1990年代中期之後,台灣老畫家如李石樵、楊三郎、洪瑞麟、顏水龍等相繼凋零,原本已有相當收藏群的前輩畫家,更是成為熱門的收藏對象。從當時業績長紅以本土畫家為主軸的傳家拍賣公司以及多家同類型拍賣公司的成立,即可證明。而幾位在世的老畫家也有不錯的成績。

1995年隨著已故旅法藝術家常玉的專拍題材出現,1995年秋天常玉的《白蓮》(請參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)以1325萬台幣成交,在當時打破藝術家的個人記錄;而後來1997年台北市場又再度出現「常玉收藏專拍」,將常玉的畫價再度提升;潘玉良以其坎坷生平受到收藏家的矚目,1994年鞏琍演出潘玉良傳記電影《畫魂》,以及1995年國立歷史博物館的「雙玉交輝--常玉、潘玉良畫展」的推波助瀾之下;常玉、潘玉良的作品幾乎成為多家拍賣公司目錄封面的主要人選。另一位早期海外畫家朱沅芷,雖然擁有固定的收藏群支持,但由於拍賣場上精品難尋,也不易創下佳績,但在1999年市場出現一批藝術家前妻海倫收藏的畫作之後,朱沅芷的《吹笛者》(自畫像)(參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)畫作出現一千萬台幣以上的行情,算是補漲,以他的美術地位,當然值得這個價格。

1995、1996年開始以往難得一見大陸第一代油畫家的作品,逐漸零星出現在拍賣場上,一方面幾家經營中國油畫的畫廊和拍賣公司的默契,意圖共同創造雙贏局面。另一方面也正是因勢利導,拍賣公司了解市場的趨勢正在產生微妙變化,主動出擊徵求這類拍品。過往台灣前輩畫家或早期海外華人掛帥的拍賣市場,也因為中國大陸第一、二代油畫家的出現,出現重新盤整。因為大陸畫家的價格比較便宜,而形成一波收藏的風潮。

此時藝術市場中收藏家的投資標的,也轉而尋求比較便宜的海外第二代畫家,也就是戰後留學海外的藝術家,如法國的趙無極、朱德群,以及受李仲生影響頗深的1960年代兩大前衛團體東方、五月 。台北、台中兩地畫廊相繼推動抽象畫展 ,也使得市場出現一波收藏抽象繪畫風潮,尤其以中部新崛起的收藏家最為顯著。這波抽象風潮造就了畫家趙無極和朱德群等人的行情,在1995年以前兩人的拍賣成交價,超過一百萬台幣者屈指可數,自從1998、1999年之後,價格更是一飛沖天,至今仍是收藏家追逐的目標。

近來,台灣藝術市場朝向「大華人藝術」的均勢,無論是台灣、海外或中國的藝術家,只要品質好、價位合理都能獲得青睞。經過十餘年的起起落落,台灣收藏家呈現前所未有的理性與積極,即使景氣不佳,更應該慎選收藏標的,著眼於投資與品味的角度,台灣收藏家的表現可圈可點。

(二) 香港藏家喜愛古董與書畫名家、油畫收藏未成系統

香港和台灣都是移民社會所組成,也曾經是帝國的殖民地,但兩地出現極為不同的文化特色。台灣有日本思想影響,香港則受到英國文化的浸染。

香港人中有不少來自上海的移民,講究西式作風,注重交際與排場,然而社會貧富差距。在收藏方面,講求古風,因此古玩、書畫一直都是香港拍賣場上的主流,收藏界成立自己的私人美術館,收藏歷史有的可上溯至1960、1970年代。1990年代,台北、香港分別展開繪畫藝術拍賣,在西畫方面,兩地的發展也有先後的差別。例如,香港收藏家很早開始收藏吳冠中作品,甚至創造數百萬港幣的高價紀錄,不過初期他的作品對台灣收藏家顯得相當陌生。現在,台灣對於早年杭州藝專畢業的吳冠中,也產生不少死忠的收藏迷。香港收藏家對於出生於廣東的藝術家也有偏好,如林風眠、關良、丁衍庸等。

不過有些品味差異就讓台灣與香港等地產生不一樣的面貌,此時香港和中國則有比較多的相似之處,那就是香港收藏界喜愛的當代畫家陳逸飛,至今仍難以打進台灣收藏圈,一方面或許也是價格過高,藏家疑慮上漲空間有限吧 。在另一方面 ,還是文化上的隔膜。陳逸飛是上海人,和香港電影界淵源頗深,他筆下所描繪的1930年代上海風華,紙醉金迷的黃金歲月,非常能夠打動香港藏家的心。目前最高紀錄為1574萬台幣,1997年所創下。1990年代初期香港有出現一位明星級的寫實主義油畫家劉宇一,在義賣會中《良辰》拍出2300萬港幣的紀錄。(這項紀錄未被筆者收錄於本次季刊的二十大西畫名單中,筆者認為此拍賣非關商業所致,目前這幅畫收藏於毛主席紀念堂)。

2002年香港拍賣場上噴出多筆破紀錄的行情 ,一幅張大千(1899-1987)的《潑彩朱荷屏風》以2022萬港幣(9100萬台幣)高價,創下中國近現代繪畫拍賣紀錄;在西畫方面,打破個人拍賣成交紀錄有陳澄波(《 嘉義公園 》,約2582 萬台幣)、趙無極(《1.4.66》, 3370萬台幣)、林風眠(《豐收圖》,約2389萬台幣)、吳作人(《 轟炸重慶 》,約769萬台幣) ,據悉上述幾幅西畫的買家多來自台灣(參考「歷年華人西畫拍賣成交二十大排行榜」)。由此證明,台灣收藏家仍然對香港西畫拍賣有著舉足輕重的影響力,當地的收藏家偏愛古董書畫是毋庸置疑的。不過,即使在文物、古董上,台灣「清翫雅集」等著名藏家至今在香港文物界有一定的地位。

(三) 中國市場社會寫實吃香、水墨書畫容易親近

截至目前為止,中國全國各地的美術拍賣公司至少超過26家,但其中一半以上都以經營文玩、書畫為主,兼營西畫者僅有不到10家,可見得中國仍以水墨書畫為大宗。去年,宋徽宗《寫生珍禽圖》以2530萬人民幣也寫下創下拍賣新天價。今年出現的宋代米芾(1051--1107)書法《研山銘》,中國政府編列2999萬人民幣,以行政命令方式,向中貿聖佳拍賣公司拍得,創下中國書畫最高拍賣價紀錄。

中國拍賣業務起步得慢,就連收藏也是如此,初期買家多來自海外,抑或是國內官方機構和政經色彩濃厚的企業家,私人收藏家尚未建立氣候。基於愛國心與民族情感,描寫解放後的農工兵運動的主題,常常能引起內地人的共鳴。以1995年出現的一幅劉春華的——《毛主席去安源》,在北京拍出605萬人民幣(約1876萬台幣),創下當時中國大陸內地的油畫拍賣最高價,買家是官方的中國建設銀行廣州分行 。當時畫家51歲,論資歷與知名度,都不若其他前輩畫家,但由於題材特殊,對中國人民有特殊情感,才創下如此高的紀錄。

類似的例子出現在今年7月北京的一場拍賣上,高小華的一幅三聯作大畫《趕火車》,細膩描寫社會底層民眾趕火車的生活情景,使得今年48歲的藝術家創下363萬人民幣(約1500萬台幣)的個人最高拍賣價紀錄。台灣的《藝術新聞》雜誌曾猜測此幅畫的買主是台灣企業家,但尚未得到證實。

中國大陸的收藏家受共產社會主義的影響,除了偏好社會寫實風格之外,對肖像畫也是情有獨鍾,如領導的畫像、或是勞動的群像,或是邊疆異域的老人、小孩,抑或是描寫女性柔美的畫像等。相較之下,台灣收藏家固然也喜愛人物繪畫,但比例上不比靜物、風景等題材多,而且,台灣收藏家不會獨愛一種風格,收藏的範圍較廣。因此,從兩岸的拍賣目錄也可看出其中的差異。

上海曾經出現一位聞名兩岸三地的收藏家,但如曇花一現,那就是上海錦江集團的陳邦可,他的收藏從西洋畫家,到近、現代書畫,到吳冠中、陳逸飛,還有當代藝術家張曉剛、方力均等,1994年曾經以286萬人民幣(約887萬台幣)拍得陳逸飛的《山地風》,創下當年中國油畫拍賣價的最高紀錄,據了解他的藝術收藏多達5000件。但或許是鋒頭太健,他的財富受到注意,2001年因逃漏稅被逮捕入獄,震驚兩岸的藝術市場。

雖然近年來中國政府大力推動「藏畫於民」運動,鼓勵民眾參與拍賣,不過拍品價格不高,僅限於數百至數千人民幣的低價位拍品。根據筆者在大陸市場的訪查,中國大陸企業家仍不敢公然侈言財富,行事低調,儘管有意願進入收藏領域,還在觀望之中。美國《富比士》雜誌,每年會公佈各類財富的排行榜。對於資本主義國家,這原本是榮耀之事,但對於社會主義國家而言,公佈「一百位中國富人」可能就是一大負擔或烙印了。因此,儘管中國藝術市場看似活絡,但要建立真正的華人西畫收藏系統,仍有一段時間,等待更大的改革開放的到來。

留言

張貼留言